Dix projets européens innovants visant à mettre en place des systèmes d’observation des océans, fournissant des données pour une gestion factuelle des océans et de l’économie bleue, ont uni leurs forces au sein du pôle fort « Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean Knowledge ». Dirigé par le projet EuroSea, dont l’IRSNB est membre, le groupe a publié une note d’orientation commune contenant des recommandations pour l’observation et la gestion durables des océans. Cette collaboration est soutenue par le programme européen Horizon Results Booster et permet au groupe d’avoir un impact sociétal plus important. Aujourd’hui, 15 octobre 2021, la note d’orientation est présenté à l’UE.

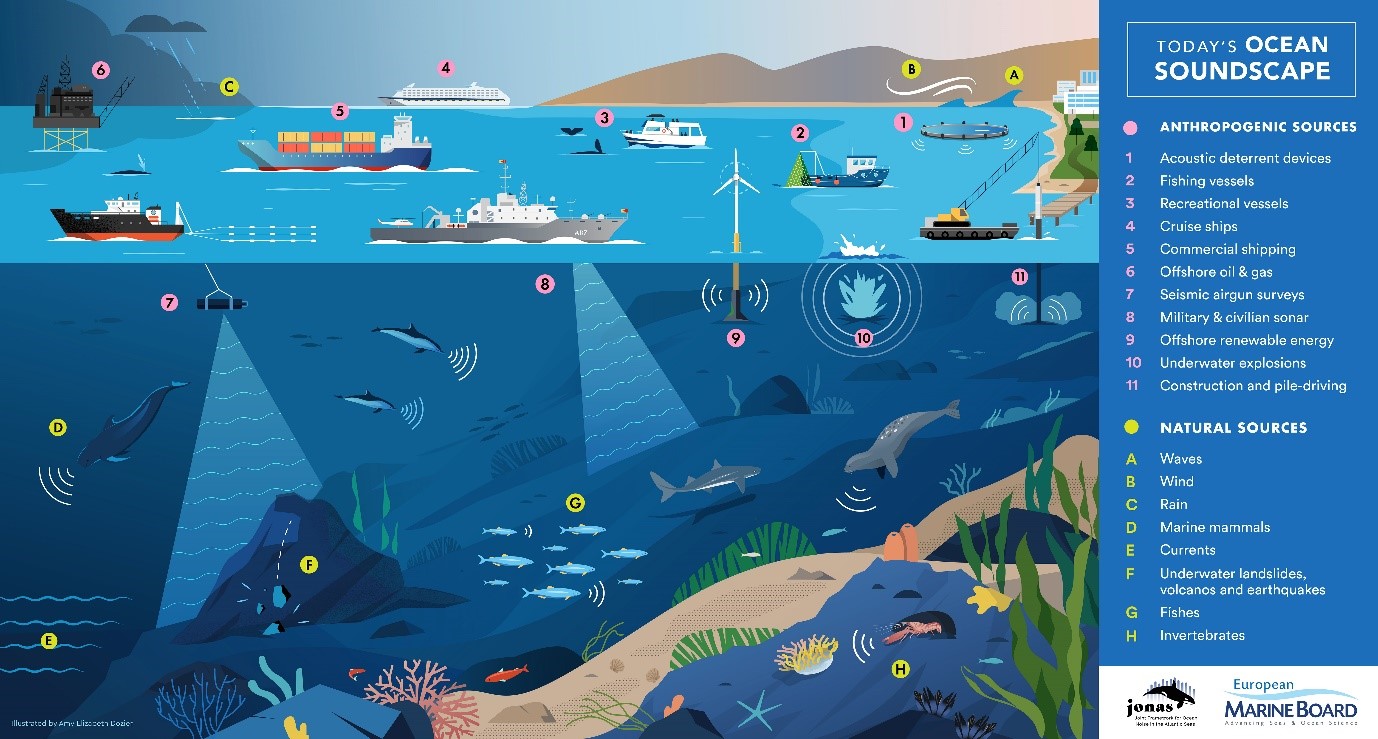

L’océan couvre 70% de la surface de la Terre et fournit de nombreux services écosystémiques indispensables à l’humanité ou qui améliorent notre qualité de vie. Pensez au rôle de l’océan dans la régulation du climat et la fourniture de l’air que nous respirons et de l’eau douce que nous buvons, mais aussi des poissons, des crustacés et coquillages, des ressources inorganiques exploitables (comme le sable et les minéraux), des énergies renouvelables, de la navigation, du tourisme, etc.

On estime que la taille de l’économie bleue pourrait doubler d’ici à 2030, mais les impacts globaux de l’intensification des activités humaines sur les écosystèmes marins et leurs services (tels que le réchauffement des océans, l’acidification, la déoxygenation, l’élévation du niveau de la mer, la modification de la distribution et de l’abondance des poissons, etc.) sont encore mal connus. En outre, les données marines sont fragmentées, pas toujours comparables, présentent des lacunes et sont difficiles d’accès. Cela limite notre capacité à gérer durablement les océans et leurs ressources.

Unir les forces en Europe

Par conséquent, il est nécessaire de développer un cadre pour une compréhension plus approfondie des écosystèmes marins, qui relie des observations océaniques fiables, opportunes et ciblées à la conception et à la mise en œuvre d’une gestion factuelle.

Afin de contribuer à la création future d’un tel cadre, dix projets européens innovants qui mettent en place des systèmes d’information sur les océans centrés sur l’utilisateur, interdisciplinaires, réactifs et durables et qui renforcent la durabilité de l’économie bleue ont uni leurs forces au sein d’un groupe solide afin de mieux relever les principaux défis marins mondiaux. Sous la direction du projet EuroSea, le groupe a traduit ses préoccupations communes en recommandations et les a incluses dans la note d’orientation conjoint « Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean Knowledge. Ocean Information for Sustainable Development » (Favoriser l’économie bleue et partager les connaissances sur l’océan. Informations sur les océans pour une gestion durable).

Afin de contribuer à la création future d’un tel cadre, dix projets européens innovants qui mettent en place des systèmes d’information sur les océans centrés sur l’utilisateur, interdisciplinaires, réactifs et durables et qui renforcent la durabilité de l’économie bleue ont uni leurs forces au sein d’un groupe solide afin de mieux relever les principaux défis marins mondiaux. Sous la direction du projet EuroSea, le groupe a traduit ses préoccupations communes en recommandations et les a incluses dans la note d’orientation conjoint « Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean Knowledge. Ocean Information for Sustainable Development » (Favoriser l’économie bleue et partager les connaissances sur l’océan. Informations sur les océans pour une gestion durable).

En parlant d’une seule voix, les dix projets travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe, de l’Accord de Paris (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) et de la Décennie des Nations unies pour l’océanographie en vue du développement durable des océans 2021-2030 (Decade of Ocean Science for Sustainable Ocean Development 2021-2030).

Toste Tanhua, coordinateur d’EuroSea, GEOMAR : « C’était formidable de collaborer avec les autres projets innovants et de formuler des recommandations communes basées sur des perspectives et des expertises différentes. Ensemble, nous voulons concrétiser la valeur de nos activités scientifiques et innovantes afin qu’elles puissent avoir un impact majeur sur la société ».

La note d’orientation complet peut être téléchargé ici, les recommandations sont résumées ci-dessous.

Recommandations

- Création d’un cadre politique européen pour le financement des observations océaniques scientifiques à long terme

Des observations continues et une meilleure compréhension biologique sont nécessaires pour cartographier toute la gamme de la variabilité océanique et pour évaluer les changements océanographiques, leurs implications écologiques et leurs conséquences possibles pour l’humanité. Les mécanismes d’observation et de fourniture de données doivent être considérés comme des infrastructures de recherche, qui nécessitent un financement durable et adéquat. Idéalement, le résultat serait une directive-cadre sur l’observation des océans, qui garantirait un soutien durable et une meilleure coordination des efforts d’observation et d’information sur les océans en Europe.

- Soutenir la professionnalisation de la prochaine génération de « personnel bleu ».

L’économie bleue en pleine croissance nécessitera davantage de travailleurs hautement qualifiés et compétents, la transformation numérique bleue exigeant également de nouvelles aptitudes et compétences. Des programmes de formation ciblés pour les chercheurs devraient être soutenus. La prochaine génération de « personnel bleu » devrait également être enrichie par des efforts visant à accroître la participation des pays moins bien équipés, à attirer davantage de femmes, à encourager les jeunes, à diffuser les bonnes pratiques scientifiques, à faciliter les échanges de personnel et à attirer de nouveaux utilisateurs. Cela permettra d’améliorer l’employabilité dans les secteurs universitaires et industriels de la marine.

- Transformer les données en connaissances en investissant dans les observations informatiques

La combinaison de différentes technologies, qui collectent différents types de données, permettra de combler les lacunes dans la connaissance et la compréhension de la dynamique du secteur bleu en termes d’écologie, de biodiversité, de sensibilité au changement climatique et de potentiel d’exploitation durable des ressources océaniques. Il est donc crucial de développer les technologies émergentes qui permettent d’étudier et d’analyser l’océan plus en profondeur, comme l’intégration de capteurs modulaires marins à faible coût dans les systèmes d’observation de la Terre existants, l’avancement de l’Internet des objets, l’application de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, et la promotion du Calcul Haute Performance Européen en mettant l’accent sur le stockage des données dans le cloud.

- Établir des normes mondiales et des pratiques en matière de coopération

La communauté océanographique travaille déjà à la normalisation des données et des pratiques de coopération (interopérabilité), mais un cadre plus formel est nécessaire. Cela permettra d’accroître le niveau de qualité des données et de garantir une utilisation plus efficace et durable des données et informations océaniques. Il est nécessaire d’adopter une approche systémique de l’interopérabilité et une politique commune (interdisciplinaire) en matière de métadonnées. L’endroit où vous soumettez vos données ne devrait pas avoir d’importance pour qu’elles soient disponibles au niveau mondial et que leur impact soit accru.

- Renforcer la science citoyenne

La participation des citoyens au processus décisionnel doit être considérée comme un moyen de rendre le processus politique plus transparent et plus accessible. En soutenant activement les initiatives de science citoyenne, les décideurs politiques encouragent l’éducation scientifique et font appel à la volonté naturelle des citoyens de contribuer à la société. En fin de compte, la science de l’observation des océans devient plus démocratique et un nouveau type de concept autogéré, durable et rentable pour l’observation des océans émerge. Des mécanismes permettant de fournir un retour d’information aux citoyens doivent également être mis en place. Les citoyens doivent également disposer de systèmes conviviaux pour collecter et télécharger des données.

La note d’orientation « Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean Knowledge. Ocean Information for Sustainable Development » est présentée aujourd’hui aux représentants de l’UE lors de la réunion de retour d’information sur la politique d’EuroSea (le 15 octobre 2021).

Informations supplémentaires

L’IRSNB et l’observation des océans

La Direction Opérationnelle Milieux naturelles (DO Nature) de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique a une longue tradition d’observation des océans, et remplit ce rôle à quatre niveaux : 1) la coordination et l’exécution d’un programme de surveillance de la mer du Nord, 2) l’étude des composantes biotiques et abiotiques des mers et des océans, et de leurs interactions, 3) la gestion et l’amélioration des bases de données et des instruments scientifiques (y compris le navire de recherche RV Belgica, l’avion de surveillance aérienne OO-MMM et les applications satellitaires), et 4) le conseil aux décideurs politiques nationaux et internationaux, et la représentation de l’État fédéral de Belgique dans les organes politiques internationaux.

En particulier, l’expertise du groupe de recherche ECODAM (ECOsystem Data Analysis and Modelling ; partie de l’IRSNB/OD Nature) est étroitement liée à la mission du projet EuroSea, et justifie la participation de l’IRSNB à ce projet. ECODAM rassemble quelque 25 scientifiques hautement qualifiés et multidisciplinaires et mène des recherches scientifiques sur les écosystèmes aquatiques afin d’améliorer notre compréhension des mers et des océans et de mieux les gérer sur la base des connaissances scientifiques. L’expertise pertinente comprend l’océanographie physique et la modélisation hydrodynamique (pour les marées, les tempêtes, les vagues, la pollution, les nutriments, le phytoplancton, la distribution des organismes biologiques, etc.), l’optique aquatique et la télédétection par satellite, le soutien aux applications et aux développements de modèles mathématiques aux niveaux national et international, et le soutien aux administrations fédérales, régionales et européennes et aux activités du secteur privé.

Financement

Les 10 projets participants ont reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 (H2020) de l’Union européenne dans le cadre des conventions de subvention suivantes : EuroSea 862626; AtlantECO 862923; Blue-Cloud 862409; EU-Atlas 678760; Eurofleets+ 824077; iAtlantic 818123; JericoS3 871153; Mission Atlantic 862428; Nautilos 101000825; ODYSSEA 727277.

Outre EuroSea, l’IRSNB est également partenaire des projets Eurofleets+ et JericoS3.

La note d’orientation « Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean Knowledge. Ocean Information for Sustainable Development » a été produit avec le soutien de la division Trust-IT Services du Horizon Results Booster, financé par la Commission européenne, Direction générale de la recherche et de l’innovation, Unité J5, Horizon 2020 Information and Data Joint Service.

Afin de contribuer à la création future d’un tel cadre, dix projets européens innovants qui mettent en place des systèmes d’information sur les océans centrés sur l’utilisateur, interdisciplinaires, réactifs et durables et qui renforcent la durabilité de l’économie bleue ont uni leurs forces au sein d’un groupe solide afin de mieux relever les principaux défis marins mondiaux. Sous la direction du projet

Afin de contribuer à la création future d’un tel cadre, dix projets européens innovants qui mettent en place des systèmes d’information sur les océans centrés sur l’utilisateur, interdisciplinaires, réactifs et durables et qui renforcent la durabilité de l’économie bleue ont uni leurs forces au sein d’un groupe solide afin de mieux relever les principaux défis marins mondiaux. Sous la direction du projet