Désolé, cet article est seulement disponible en English.

Vidéo de l’opération maritime polyvalente 2025

De fin mai à octobre 2025, les garde-côtes belges et français ont coopéré dans le cadre d’une opération maritime polyvalente (Multipurpose Maritime Operation – MMO) dans le sud de la mer du Nord. La MMO est une opération maritime à grande échelle coordonnée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), avec le soutien de l’UE, organisée en appui aux États membres européens.

Dans le cadre de l’opération MMO 2025, diverses autorités belges (flamandes et fédérales) et françaises des garde-côtes ont uni leurs forces pour mener à bien diverses missions dans le domaine de la sécurité maritime, de la lutte contre la pollution, de la protection de l’environnement, du contrôle des pêches ou du contrôle des frontières.

Une vidéo sur l’opération MMO 2025 couronnée de succès est désormais disponible :

En tant que partenaire des garde-côtes belges, le service scientifique « Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM) » de l’Institut des Sciences naturelles a participé à l’opération. Cela a impliqué une coopération étroite avec divers partenaires, notamment la marine belge, la Direction générale de la navigation, la Direction générale de l’environnement, les services maritimes et côtiers flamands, les autorités françaises et l’AESM.

Compte tenu des nombreux défis auxquels est confrontée la garde côtière dans le sud de la mer du Nord et de l’importance de la coopération sous-régionale à cet égard, les préparatifs sont actuellement en cours pour une nouvelle MMO encore plus globale en 2026. De plus amples informations sur la MMO 2026 seront communiquées dans le courant de l’année.

La Belgique renforce son rôle dans la politique mondiale de lutte contre la pollution atmosphérique maritime à l’OMI

Du 9 au 13 février, Marie-Lucie Susini (SPF Mobilité et Transports, Cheffe de délégation), Diederik Wéreau (SPF Mobilité et Transports) et Jean-Baptiste Merveille (Institut des Sciences naturelles) ont représenté la Belgique lors de la 13ᵉ réunion du Sous-comité sur la prévention et la lutte contre la pollution (PPR13) de l’Organisation maritime internationale (OMI) à Londres, au Royaume-Uni.

La Belgique a contribué activement aux discussions sur les émissions atmosphériques des navires, avec un accent particulier sur les oxydes d’azote (NOx). Notre délégation a soutenu l’élaboration de réglementations internationales efficaces dans ce domaine et a participé aux débats techniques afin de garantir que les futures normes permettent des réductions d’émissions réelles et mesurables.

Un atout majeur de la contribution belge est le suivi basé sur des données scientifiques : depuis 2020, la Belgique surveille les émissions de NOx des navires en mer avec l’avion des garde-côtes, fournissant des informations précieuses pour éclairer l’élaboration des politiques internationals.

La session PPR13 a posé des bases constructives pour les travaux futurs, marquant le début d’un processus pluriannuel qui se poursuivra pendant au moins deux années supplémentaires.

En parallèle, l’étude belge sur les émissions de carbone noir a été mentionnée à plusieurs reprises lors des discussions sur la réduction de l’impact du carbone noir dans l’Arctique, soulignant la pertinence mondiale de nos recherches.

La Belgique reste pleinement engagée tout au long des discussions, réaffirmant son engagement en faveur de la durabilité, des politiques fondées sur la science et du partage international des connaissances.

Premiers résultats prometteurs de la restauration des récifs d’huîtres belges

Des chercheurs de l’Institut des Sciences naturelles confirment la survie et la croissance des jeunes huîtres plates européennes relâchées en juillet 2025 dans le cadre du projet BELREEFS. Ce suivi est rendu possible grâce à un programme de surveillance intelligent permettant une cartographie précise et à long terme du développement du récif. Les premiers résultats sont prometteurs pour la restauration des récifs d’huîtres plates en mer au large des côtes belges.

En juillet 2025, plus de 200 000 jeunes huîtres plates (Ostrea edulis) ont été relâchées sur les fonds marins de la partie belge de la mer du Nord, à environ 30 km des côtes et à 30 m de profondeur. Les huîtres ont été semées sur des briques d’argile biodégradables, installées à un endroit soigneusement sélectionné, sur un substrat dur naturel (gravier), au sein de la zone Natura 2000 des « Banques flamandes ». L’huître plate européenne est une espèce ingénieure d’écosystème : elle forme des récifs qui créent des habitats pour d’innombrables autres espèces et, en tant qu’organisme filtreur, contribue à la clarté de l’eau. Cependant, en raison de la surpêche et de la destruction de son habitat, cette importante espèce indigène avait presque complètement disparu de notre pays.

Cette introduction à grande échelle s’inscrivait dans le cadre de BELREEFS, premier projet pilote en mer visant à restaurer les récifs d’huîtres plates européennes dans les eaux belges. Commandité par l’État belge (service Milieu Marin du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), le projet BELREEFS réunit l’expertise du Groupe Jan De Nul, de l’Institut des Sciences naturelles (équipe Écologie et gestion marines – MARECO), de Shells & Valves et de Mantis Consulting. Les techniques testées dans le cadre de ce projet soutiendront de futurs projets de restauration de la nature à grande échelle et contribueront à la vision plus large de la Belgique en matière de restauration de la nature, notamment au sein des sites Natura 2000.

Surveillance intelligente

L’équipe de suivi du projet BELREEFS de l’Institut des Sciences naturelles a élaboré un plan rigoureux pour surveiller l’évolution du récif. Elle suit de près les paramètres clés définis par la Native Oyster Restoration Alliance (NORA), tout en adaptant les protocoles aux conditions marines difficiles. Cette approche permet à BELREEFS de générer des données comparables à celles des autres initiatives de restauration européennes. Plusieurs de ces indicateurs nécessitent la récolte d’huîtres et de substrat récifal pour analyse, ce qui requiert une méthode de suivi adaptée.

Pour répondre à ces exigences de suivi, Jan De Nul a conçu des cages de surveillance sur mesure permettant un suivi fiable, standardisé et à long terme. Chaque cage contient une sélection de briques d’argile semées, suffisamment espacées pour permettre leur exposition à l’environnement. Le déploiement et la récupération des cages peuvent être effectués régulièrement, soit grâce à un système de largage acoustique (grâce à l’implication de l’Institut des Sciences naturelles au sein de la branche belge du Centre européen de ressources biologiques marines en Belgique – EMBRC Belgium), soit par des plongeurs scientifiques.

Premiers résultats

Avec l’aide de l’équipage du navire STREAM, la première cage de surveillance a été remontée à la surface en septembre 2025 grâce au système de largage acoustique. Sur place, les chercheurs ont déterminé la survie, la croissance et la densité des huîtres et ont constaté la présence de naissains. De plus, la faune fixée et mobile présente sur les briques d’argile a été identifiée, et des espèces plus petites et plus difficiles à identifier ont également été prélevées pour être analysées en laboratoire.

Tous les échantillons ont été traités. Outre la confirmation de la survie et de la croissance des huîtres, les observations ont également révélé l’existence d’interactions écologiques actives sur le substrat récifal. Des signes de compétition pour l’espace et la présence de prédateurs potentiels ont été constatés, et ces dynamiques seront étudiées plus en détail au cours des prochaines années lors d’un suivi ultérieur.

« Le suivi initial a donné des résultats prometteurs. Nous attendons avec intérêt la suite des investigations et espérons que les jeunes huîtres formeront un véritable récif d’huîtres, là où existaient de grands récifs il y a plus de 100 ans. La découverte d’une colonisation par des larves d’huîtres sauvages renforce encore notre enthousiasme. C’est un signe très encourageant pour la restauration future des récifs d’huîtres. » – Thomas Kerkhove – MARECO, Institut des Sciences naturelles

Le programme de suivi BELREEFS se poursuivra dans les prochaines années avec la récupération de deux cages de surveillance supplémentaires. Ces observations à long terme permettront de mieux comprendre le développement des récifs, les interactions écologiques et le succès des efforts de restauration dans des conditions marines dynamiques. Ces informations seront essentielles pour les futurs plans de restauration à grande échelle dans la partie belge de la mer du Nord et viendront enrichir les connaissances acquises ces dernières décennies sur le rétablissement des huîtres plates européennes.

BELREEFS est une collaboration entre Jan De Nul, l’Institut des Sciences naturelles, Shells & Valves et Mantis Consulting et est réalisée pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre de l’action T4.8 du projet LIFE B4B (101069526).

Les huîtres ont été élevées en collaboration avec la fondation néerlandaise « Stichting Zeeschelp » et « Oyster Heaven (Mother Reef) ». Pour tous nos projets, nous collaborons avec des experts internationaux de la Native Oyster Restoration Alliance (NORA) et suivons leurs recommandations. Cela nous permet de bénéficier des meilleures connaissances disponibles, des technologies de pointe et d’une expérience reconnue dans le secteur.

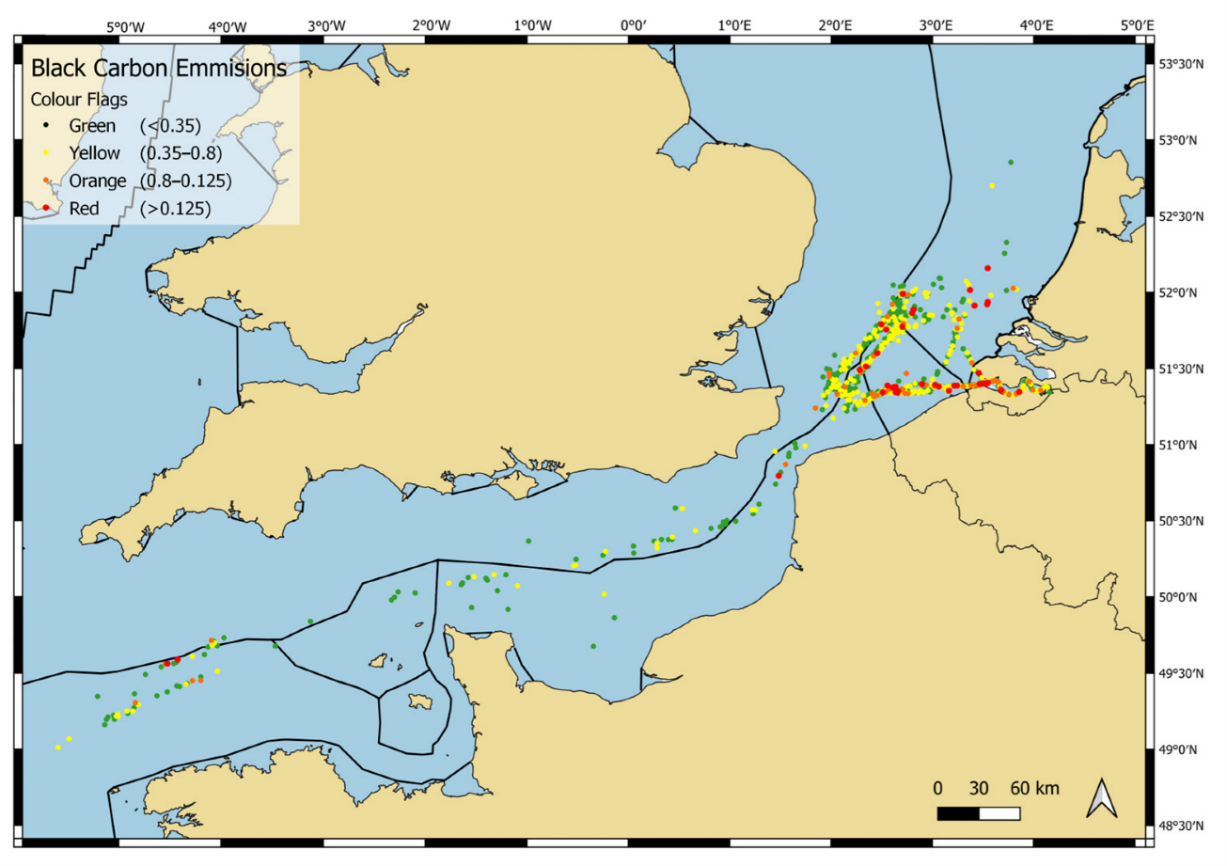

Les émissions de carbone noir provenant des navires mises en évidence

Les émissions de carbone noir provenant des navires dans le sud de la mer du Nord ont été mises en évidence à l’aide du capteur “renifleur” de l’avion de surveillance de la garde côtière belge. Les résultats préliminaires indiquent que ces émissions sont plus élevées qu’on ne le pensait auparavant et fournissent une base scientifique pour l’élaboration de réglementations internationales et de politiques de transport maritime durables.

Depuis 2015, l’avion de la garde côtière belge est équipé d’un « reniffleur » qui lui permet de mesurer la concentration de polluants dans les émissions des navires en mer. Initialement, le système a été intégré à l’avion afin de surveiller et d’étudier les émissions d’oxydes de soufre (SOx), mais au fil des ans, il a été étendu pour pouvoir détecter d’autres polluants. Ainsi, depuis 2020, les oxydes d’azote (NOx) sont également mesurés tout comme le carbone noir à partir de 2021.

En juin 2025, l’équipe de surveillance aérienne (SURV) a publié un article scientifique dans la revue Atmosphere décrivant les émissions de carbone noir provenant du trafic maritime dans le sud de la mer du Nord et la Manche, sur la base de 886 mesures effectuées entre 2021 et 2024. Il s’agit de la première étude scientifique de cette envergure qui rassemble et analyse des mesures réelles du carbone noir émis par les navires. Les mesures ont été réalisées dans les zones maritimes de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et du Royaume-Uni.

C’est quoi, le « carbone noir » ?

Le carbone noir, souvent appelé « black carbon » en anglais, est une catégorie de particules fines contenant du carbone et mesurant moins de 2,5 micromètres (1 micromètre ou 1 µm, c’est un millième de millimètre). Il vient surtout de la combustion incomplète de combustibles contenant eux-mêmes du carbone, comme les combustibles fossiles (du genre diesel et charbon), mais aussi la biomasse (bois) et les biocarburants.

En tant que particule fine, le carbone noir a un impact sur la santé des gens qui y sont exposés. Même si l’impact exact du carbone noir sur le climat fait encore débat et qu’il n’est pas classé comme gaz à effet de serre, il est clair qu’il contribue de manière significative au changement climatique. C’est notamment dû à sa capacité à absorber le rayonnement solaire lorsqu’il se dépose sur la glace polaire, la rendant ainsi plus sombre.

Interprétation des résultats

Cette étude à long terme a abouti à un certain nombre de conclusions qui seront affinées à l’avenir grâce à des données supplémentaires. La conclusion principale est que les mesures atmosphériques des émissions de carbone noir par les navires en mer sont effectivement possibles et que le protocole d’observation associé permet d’obtenir des informations précieuses sur l’ampleur réelle de ces émissions. Jusqu’à présent, ces informations étaient dérivées de mesures effectuées dans des environnements contrôlés et simulés et non pas en mer, dans les conditions du monde réel.

Les données indiquent en outre que les émissions réelles de carbone noir des navires pourraient avoir été sous-estimées. Il apparaît par ailleurs que les carburants conformes à l’ECA (carburants à faible teneur en soufre autorisés dans la « zone de contrôle des émissions » dont fait partie la mer du Nord) contribuent à une réduction significative des émissions de carbone noir. En outre, il apparaît que la charge du moteur semble être un facteur déterminant pour les émissions de carbone noir.

La science au service d’une durabilité accrue

Les émissions de carbone noir provenant du transport maritime ne sont pas encore réglementées, bien que des discussions soient en cours depuis 2011 afin de trouver les meilleurs moyens de limiter ces émissions et leur impact. Ces discussions ont notamment lieu au sein de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), une agence spécialisée des Nations unies chargée d’élaborer des règles internationales relatives à la sécurité et à la sûreté du transport maritime, mais aussi à la prévention de la pollution marine et atmosphérique par les navires.

Pour mener ces discussions, l’OMI a bien sûr besoin de données scientifiques solides, et c’est là que la nouvelle étude menée au sein de l’Institut belge peut jouer un rôle important. La Belgique, représentée au sein de l’OMI par la Direction générale de la navigation (Service public fédéral Mobilité et Transports), a porté les recherches de l’Institut des Sciences naturelles à l’attention de la communauté maritime internationale ici le 21 novembre 2025. La Belgique souhaite ainsi sensibiliser davantage à la problématique du carbone noir et fournir des éléments concrets pour soutenir l’élaboration d’une réglementation efficace en matière d’émissions de carbone noir par le transport maritime.

La Belgique a par ailleurs été élue membre du Conseil de l’OMI à Londres le 26 novembre 2025, notamment grâce aux efforts continus de la DG Navigation. L’élection au Conseil, ensemble avec la formalisation et la transmission des connaissances scientifiques belges à l’OMI démontrent l’importance que notre pays accorde à la coopération scientifique et politique internationale, ainsi que son soutien à la transition vers un secteur maritime durable et moins polluant.

L’avion de surveillance de la garde côtière est la propriété de l’Institut des Sciences naturelles et ses pilotes sont issus de la Défense. Le service scientifique « Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord » (UGMM) de l’Institut est responsable de la mise en œuvre du programme national de surveillance aérienne au-dessus de la mer du Nord et fournit les opérateurs scientifiques de l’avion.

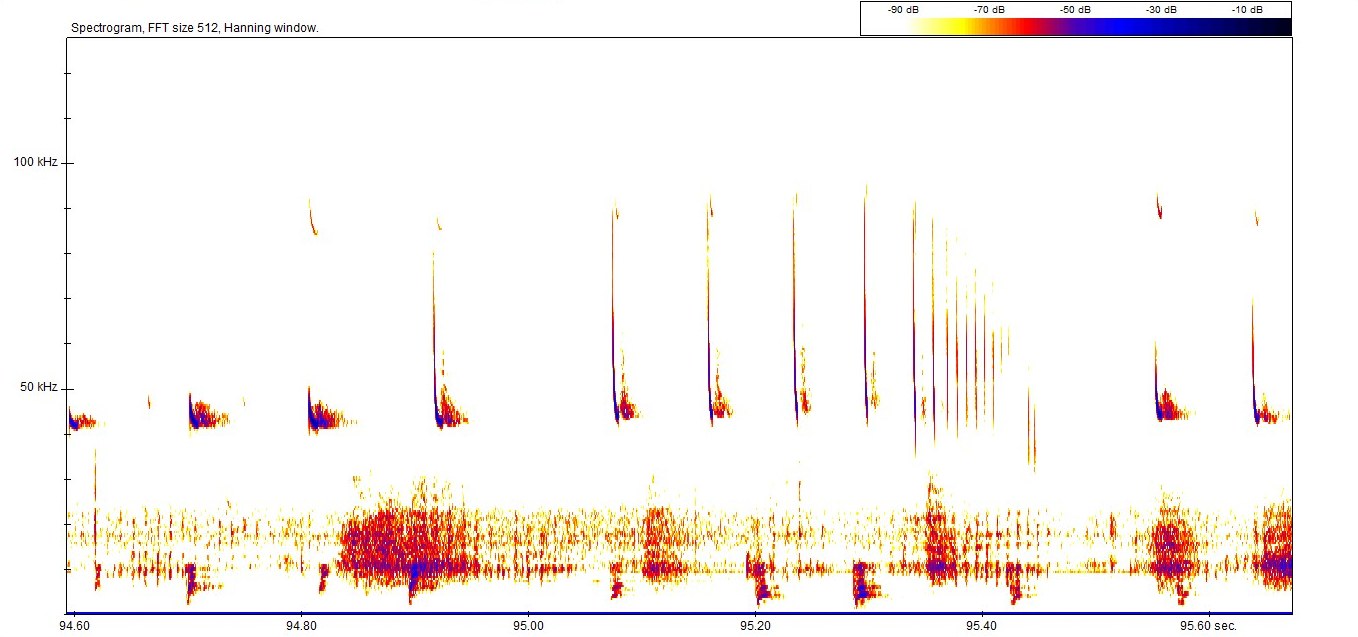

Une collection de sons en ligne centralise les enregistrements de chauves-souris en Belgique

Les chercheurs et les passionnés de nature peuvent désormais écouter près de deux millions d’enregistrements de chauves-souris belges grâce à DASA (Digital Animal Sound Archive). Cette plateforme centralise l’accès à ce vaste corpus de sons, soutient la recherche scientifique, et encourage son utilisation pour les études d’impacts environnementaux et l’élaboration de politiques.

Comme de nombreuses autres espèces animales (baleines, insectes, oiseaux, etc.), les chauves-souris émettent des sons, notamment pour localiser leurs proies ou s’orienter. Il s’agit d’ultrasons à hautes fréquences, souvent inaudibles ou difficiles à percevoir pour l’homme, mais enregistrables. Ces enregistrements offrent un potentiel considérable pour l’étude de la répartition et du comportement des différentes espèces, ainsi que pour l’évaluation de l’impact des activités humaines. Ceci est valable aussi bien sur terre qu’en mer, puisque les chauves-souris sont également observées en milieu marin.

Jusqu’à présent, les enregistrements sonores de chauves-souris belges disponibles étaient conservés uniquement dans les archives, difficilement accessibles, de particuliers ou d’organisations. Ils risquaient alors de disparaître rapidement, par exemple parce qu’ils étaient supprimés après analyse. Le Digital Animal Sound Archive (DASA) rassemble désormais ces enregistrements dans un système unique, standardisé, sécurisé et interrogeable.

Également grâce aux citoyens scientifiques

DASA est bien plus qu’une simple collection de sons pour scientifiques professionnels. Après avoir créé un compte, toute personne intéressée, professionnelle ou citoyenne, peut télécharger et écouter des enregistrements audio. De plus, chaque membre peut y déposer ses propres enregistrements. Cela permet aux citoyens scientifiques de sauvegarder leurs propres données pour l’avenir, enrichissant ainsi la collection, et augmentant son potentiel pour des applications scientifiques et d’aide à la décision. À ce jour, 24 % des observations ont été collectées par des citoyens scientifiques, une proportion qui augmentera sans aucun doute à l’avenir.

Enfin, toute personne inscrite peut contribuer à l’expertise des enregistrements, ou proposer une autre espèce pour une identification existante. Identifier l’espèce à laquelle un enregistrement se rapporte n’est pas toujours chose aisée, notamment chez les chauves-souris, et exige une connaissance approfondie du sujet. C’est pourquoi des spécialistes des chauves-souris sont sollicités pour valider les observations, garantissant ainsi leur attribution à l’espèce correcte avec fiabilité.

Une mine d’informations

« DASA regroupe actuellement près de deux millions de détections de chauves-souris réalisées par des scientifiques professionnels et des citoyens. Il s’agit d’une base de données unique qui pérennise l’utilisation des observations et des enregistrements sonores pour la recherche sur la nature en Belgique », explique Robin Brabant, coordinateur du projet à l’Institut des Sciences naturelles.

Environ la moitié de ces observations de chauves-souris sont associées à des enregistrements sonores. Cependant, les observations restantes sont également très précieuses car elles permettent de déterminer la répartition et les tendances des différentes espèces.

Bob Vandendriessche, président du groupe de travail sur les chauves-souris de Natuurpunt, explique plus en détail la valeur ajoutée d’une plateforme dédiée comme DASA : « Les plateformes existantes telles que observations.be ne sont pas conçues pour recevoir et exploiter des ensembles de données aussi massifs. Bien que le nombre de personnes collectant des données acoustiques à grande échelle soit relativement faible, le volume de données peut rapidement devenir considérable. La taille et l’importance des métadonnées associées sont également bien supérieures à celles des autres données biologiques, ce qui rend une plateforme distincte souhaitable. »

DASA est la première plateforme belge à structurer les données bioacoustiques selon les normes internationales et à les relier aux plateformes internationales de biodiversité telles que le Système mondial d’information sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility – GBIF). Son infrastructure est également évolutive. Outre les enregistrements de sons de chauves-souris, des enregistrements d’autres groupes d’animaux, comme les mammifères marins et les insectes, y seront ajoutés ultérieurement. Cependant, l’accent reste mis sur les données belges.

Le projet DASA (Digital Animal Sound Archive) est une collaboration entre l’Institut des Sciences naturelles, Natagora et Natuurpunt. La plateforme a été développée grâce à un financement de la Politique scientifique fédérale (BELSPO).

Toutes les données sont conformes aux principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables) et à la directive européenne sur les données ouvertes, ce qui les rend utilisables dans le monde entier à des fins scientifiques, politiques et éducatives.

10 ans d’EMBRC Belgique : moteur d’innovation dans la recherche marine

Le 9 décembre, la branche belge du Centre européen de ressources biologiques marines (EMBRC) a célébré son dixième anniversaire à l’Institut des Sciences naturelles. Au cours de la dernière décennie, cette initiative a considérablement renforcé l’accès à des infrastructures de recherche de haute qualité, à l’expertise et aux collaborations internationales. Cet anniversaire a été l’occasion idéale de revenir sur cet impact et de définir les orientations pour les années à venir, en mettant l’accent sur la collaboration, la durabilité et l’innovation scientifique.

La branche belge du Centre européen de ressources biologiques marines (EMBRC-BE) a célébré ses dix ans d’activité le mardi 9 décembre 2025. EMBRC-BE fait partie du réseau de recherche paneuropéen EMBRC-ERIC (Consortium pour une infrastructure européenne de recherche), qui vise à approfondir nos connaissances sur la biodiversité et le fonctionnement des mers côtières européennes. EMBRC-ERIC soutient et coordonne la recherche marine à travers l’Europe en donnant aux chercheurs accès à des laboratoires de pointe dans des stations marines et des instituts de recherche.

Le milieu marin recouvre 71 % de la surface de notre planète et est essentiel à toute vie sur Terre ainsi qu’à de nombreuses activités humaines. Les mers et les océans produisent environ la moitié de l’oxygène que nous respirons. Ils stockent d’importantes quantités de CO2, atténuant ainsi les effets du changement climatique. Parallèlement, ils constituent une source de nourriture, d’énergie et d’emplois pour des millions de personnes à travers le monde.

« De plus, le milieu marin est désormais utilisé pour la production d’énergies renouvelables ou l’aquaculture. Il est donc crucial de bien comprendre le fonctionnement de l’écosystème marin et la manière d’utiliser durablement les ressources marines », explique Jan Vanaverbeke, de l’Institut des Sciences naturelles et de l’Université de Gand, qui a participé au lancement d’EMBRC-BE.

La recherche marine demeure un défi

Cependant, la recherche sur les écosystèmes marins est complexe. L’accès à la mer est souvent difficile et les instruments spécialisés nécessaires sont fréquemment coûteux et difficiles à se procurer pour de nombreux groupes de recherche. EMBRC Belgique contribue à lever ces obstacles. Ce consortium réunit les atouts des institutions belges de recherche marine et met à la disposition de tous ceux qui souhaitent mener des recherches sur ou avec des organismes marins des infrastructures et une expertise de haut niveau.

« De cette manière, l’excellence scientifique n’est pas entravée par des considérations pratiques, et les recherches potentiellement révolutionnaires ne sont pas freinées par des contraintes locales », déclare Nicolas Pade, directeur européen de l’EMBRC, venu assister à la célébration à l’Institut des Sciences naturelles pour le dixième anniversaire de la branche belge.

EMBRC Belgique trace la voie de l’avenir

Depuis 2025, Marleen De Troch (Université de Gand) dirige EMBRC Belgique. Ses ambitions pour les années à venir sont claires : promouvoir davantage la collaboration entre les groupes de recherche, soutenir les jeunes chercheurs et renforcer les liens entre science, politique et économie bleue.

Marleen De Troch : « Ce financement fait une réelle différence. Nous soutenons d’importants axes d’innovation belges dans l’économie bleue, l’écologie et la conservation de la nature, comme le développement de panneaux solaires flottants, l’aquaculture durable et la restauration des récifs d’huîtres. Les services scientifiques d’EMBRC-BE ont également permis la publication de plus de 300 articles scientifiques au cours des dix dernières années. »

L’expertise sans cesse croissante et la réputation internationale qui en découle de la communauté scientifique marine belge ont également permis aux chercheurs belges de participer à 40 projets de recherche européens. De cette manière, un financement important est réinjecté dans nos institutions de recherche.

« Notre objectif reste le même : lever les obstacles, encourager la collaboration et renforcer la recherche marine en Belgique. Nous souhaitons également mettre davantage l’accent sur l’innovation, le partage des connaissances et la durabilité au cours des dix prochaines années », conclut De Troch.

EMBRC-Belgique est une collaboration entre différents groupes de recherche de l’Université de Gand, de l’Institut flamand de la mer (VLIZ), de l’Université de Hasselt, l’Université catholique de Louvain et de l’Institut des Sciences naturelles, financée par des fonds de recherche flamands et fédéraux. Au sein de cette collaboration, l’Institut des Sciences naturelles renforce le consortium grâce à ses activités de suivi et ses recherches spécialisées sur les récifs artificiels.

EMBRC-Belgique est une collaboration entre différents groupes de recherche de l’Université de Gand, de l’Institut flamand de la mer (VLIZ), de l’Université de Hasselt, l’Université catholique de Louvain et de l’Institut des Sciences naturelles, financée par des fonds de recherche flamands et fédéraux. Au sein de cette collaboration, l’Institut des Sciences naturelles renforce le consortium grâce à ses activités de suivi et ses recherches spécialisées sur les récifs artificiels.

(English) EMB Future Science Brief on Monitoring, Reporting and Verification for marine Carbon Dioxide Removal

Consultation publique Nearshore Access Channels – Elia Asset NV

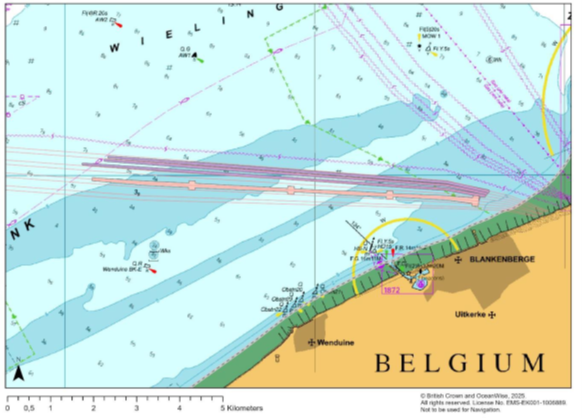

Elia Asset SA a introduit une demande de modification de l’arrêté ministériel du 26 septembre 2023 octroyant à Elia Asset SA une autorisation de construction, un permis d’exploitation et une autorisation Natura 2000 pour le Modular Offshore Grid 2 dans les zones maritimes relevant de la juridiction belge.

La construction de l’île énergétique a débuté le 1er avril 2024 sur la base du permis environnemental et de l’autorisation Natura 2000 accordés le 26 septembre 2023. Elia Asset NV prévoit d’utiliser une méthode alternative d’atterrage pour les câbles d’exportation, avec des canaux d’accès et des cuvettes de rotation dans la zone côtière près de Blankenberge/Zeebrugge. Cette technique n’est pas incluse dans le permis environnemental et l’autorisation Natura 2000 susmentionnés et est donc soumise à une procédure supplémentaire d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Le ministre compétent pour la mer du Nord décide d’une modification du permis d’environnement initial et de l’autorisation Natura 2000.

La demande, qui comprend également le rapport complémentaire d’évaluation des incidences sur l’environnement établi par le demandeur, le projet d’évaluation appropriée et un résumé non technique, peut être consultée dans les bureaux de la BMM (Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord) à Bruxelles (Institut des Sciences naturelles, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles; mdevolder@naturalsciences.be; tél. 02 627 43 52) ou à Ostende (3de et 23ste Linieregimentsplein, 8400 Ostende; jhaelters@naturalsciences.be; tél. 02 788 77 22), uniquement sur rendez-vous et pendant les heures de bureau entre 9h00 et 17h00. Le dossier a également été transmis aux communes côtières.

Les documents peuvent également être consultés sous forme électronique (en néerlandais, sauf pour la version anglaise du résumé non technique) :

Application

Rapport d’impact environnemental (+ projet d’évaluation appropriée et annexes, y compris un résumé non technique)

- Rapport d’impact environnemental

- Projet d’évaluation appropriée

- Annexe_A_Bathymétrie

- Annexe_B1_Situation PAEM 2020-2026

- Annexe_B2_Situation projet PAEM 2026-2034

- Annexe_C_Zones protégées

- Annexe_D_Résumé non technique (néerlandais)

- Annexe_E_Résumé non technique (anglais)

Toute partie intéressée peut soumettre ses vues, commentaires et objections à l’UGMM par courrier ou par e-mail jusqu’au 26 décembre 2025:

UGMM

Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles

North Atlantic Coast Guard Forum 2025: Systèmes, pouvons-nous leur faire confiance?

Le Sommet 2025 du Forum des garde-côtes de l’Atlantique Nord (North Atlantic Coast Guard Forum, NACGF) s’est tenu du 13 au 16 octobre à Copenhague, au Danemark.

Aspects juridiques

Le premier point à l’ordre du jour était d’aborder les outils ou systèmes dont nous disposons d’un point de vue juridique.

Cela incluait une réflexion sur la soi-disant shadow fleet, un réseau de navires ou de vaisseaux qui utilisent des tactiques secrètes pour éviter les sanctions, contourner les réglementations de sécurité ou environnementales, échapper aux coûts d’assurance ou se livrer à d’autres activités illégales.

La professeure Kristina Siig (professeure de droit maritime et de droit de la mer à l’Université du Danemark du Sud) a souligné l’importance du principe de « passage innocent ». La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) stipule que le passage innocent des navires dans les eaux territoriales doit être autorisé tant qu’il ne menace pas la paix, l’ordre ou la sécurité de l’État côtier concerné.

Plusieurs incidents maritimes récents ont également été analysés. Quelle législation s’applique ? Et surtout, comment mieux anticiper et réagir à l’avenir ?

Retours des groupes de travail

Sur un plan plus opérationnel et technique, le Sommet recueille les commentaires des présidents des différents groupes d’experts. Ces groupes se sont réunis à Aalborg, au Danemark, en mai 2025 et ont présenté les principales conclusions, les nouvelles techniques et les tendances.

L’approche des incidents récents tels que ceux impliquant le Solong / le Stena Immaculate et le MSC Baltic III a également été discutée plus en détail.

L’expertise danoise

Le Danemark dispose de plusieurs systèmes qu’il intègre pour obtenir la vision la plus complète possible des activités au-dessus de ses eaux. Sa vision à long terme s’appuie sur la formation systématique de l’ensemble du personnel des garde-côtes, lui permettant de travailler efficacement avec les systèmes de données européens. Depuis le lancement de cette initiative en 2017, plus de 600 employés ont été formés. Le Danemark utilise, entre autres, le service RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et a élaboré son propre manuel d’utilisation opérationnelle.

L’année dernière, plusieurs saildrones ont également été testés dans les eaux danoises. Quatre drones ont été déployés simultanément et contrôlés par un seul opérateur à terre. Ils ont fait preuve d’une résistance exceptionnelle aux conditions météorologiques imprévisibles et ont même résisté à un ouragan de catégorie 5. Ce projet, mené par une entreprise privée, est un parfait exemple de collaboration fructueuse entre le gouvernement et l’industrie, visant à développer les connaissances et à prospecter les marchés.

Collaboration et transfert

Par ailleurs, tous les États membres participants ont collaboré l’année dernière à l’élaboration d’un document thématique sur la « Sûreté et sécurité dans les parcs éoliens ». La Belgique, qui possède également une expérience dans ce domaine, a contribué au projet.

Enfin, lors de la séance de clôture, la présidence du NACGF a été officiellement transmise à l’Islande.

Le Service Scientifique « Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (UGMM) » de l’Institut des Sciences Naturelles est partenaire de la coopération de la Garde côtière belge et suit de près les développements discutés lors du Sommet du NACGF.