Le 19 février 2026, Sylvain Gozingan a brillamment défendu sa thèse de doctorat intitulée “Developing a multi-scale modelling framework for coastal hydrodynamics and larval connectivity in the Gulf of Guinea, West Africa”. Ses travaux démontrent que la connectivité entre l’océan et la lagune Nokoué au Bénin est principalement contrôlée par des mécanismes hydrodynamiques bien définis, jouant un rôle déterminant dans le transport et l’entrée des larves de crevettes dans la lagune, un résultat clé pour la gestion durable des ressources halieutiques au Bénin.

Sylvain Gozingan de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin a défendu publiquement sa thèse de doctorat en océanographie physique et modélisation numérique, intitulée : “Developing a multi-scale modelling framework for coastal hydrodynamics and larval connectivity in the Gulf of Guinea, West Africa”. A l’issue de la défense publique qui s’est déroulée le 19 février 2026 à l’Institut des Sciences naturelles, en présence de tous les membres du Jury, Sylvain a obtenu la mention très honorable pour sa thèse de doctorat.

Recherche pour une gestion durable

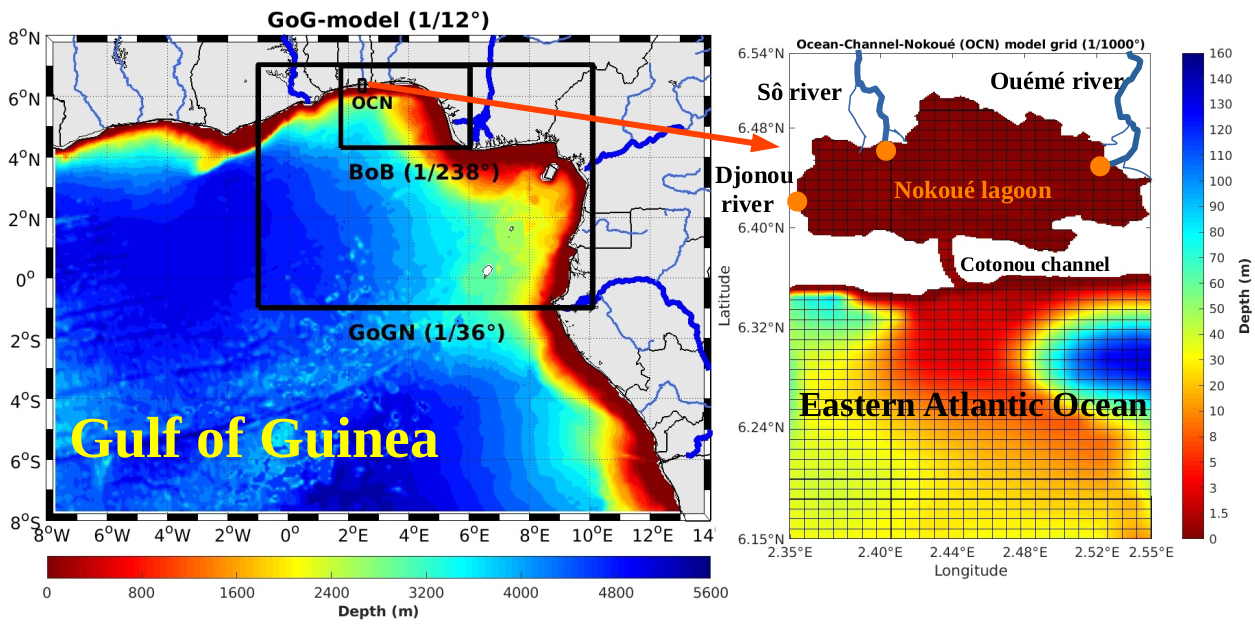

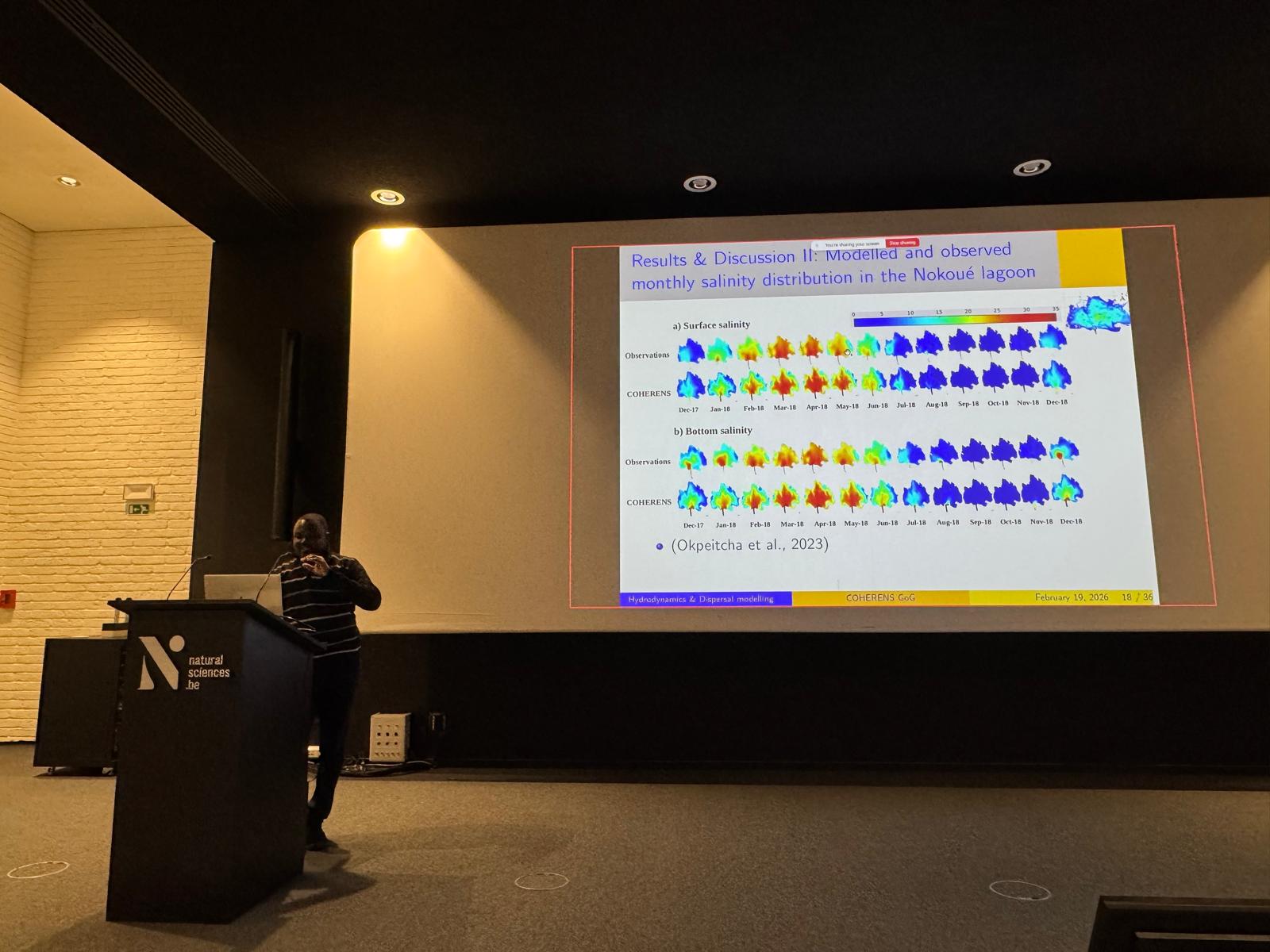

Sylvain Gozingan explique : « Les travaux de recherche réalisés dans le cadre de ma thèse de doctorat portent sur le développement et l’application de modèles tridimensionnels couplés, combinant l’hydrodynamique et le suivi des particules, afin d’étudier la circulation marine et la connectivité larvaire dans le Golfe de Guinée, en se focalisant particulièrement sur le système océan-chenal-lagune Nokoué au Bénin. Cela a permis d’identifier les mécanismes hydrodynamiques contrôlant la connectivité entre l’océan et la lagune Nokoué pour les larves de crevettes d’importance commerciale.»

Premièrement, les résultats montrent que l’entrée des larves dans la lagune n’est pas aléatoire mais dépend de conditions physiques bien définies. Elle est principalement favorisée par des conditions de marée spécifiques, l’existence de fenêtres de marée et de fenêtres d’opportunité hydrodynamiques, avec une période particulièrement propice durant la saison sèche (janvier-juin).

Deuxièmement, l’étude démontre que le transport des larves peut être largement expliqué par des mécanismes de dérive passive. Ce transport est dominé par l’action combinée des courants de marée, de la circulation résiduelle et des courants induits par le vent, sans nécessité d’invoquer un comportement actif complexe des larves à l’échelle étudiée.

Enfin, l’analyse des trajectoires des particules révèle que les larves qui atteignent effectivement la lagune proviennent majoritairement de la zone côtière peu profonde, en particulier des régions où la profondeur est inférieure ou égale à 15 m.

« Dans l’ensemble, ces résultats renforcent la compréhension de la connectivité dans le système océan-lagune Nokoué et fournissent des informations scientifiques précieuses pour prédire la dispersion larvaire, un élément crucial pour la gestion durable des ressources halieutiques », conclut Sylvain.

Les résultats de la thèse ont été présentés aux communautés locales lors d’un atelier de restitution organisé au Bénin en 2024.

Collaboration interdisciplinaire avec soutien belge et béninois

Sylvain était déjà titulaire d’un master en océanographie physique et applications obtenu en 2018 à l’Université d’Abomey-Calavi, et qui portait sur l’application d’un algorithme automatique d’identification et de suivi des tourbillons à une série de champs numériques de vorticité potentielle, considérée comme un traceur dynamique lagrangien. Depuis lors, il a développé une passion pour l’étude des particules dans les écosystèmes marins, à l’aide de l’analyse de données et de la modélisation numérique.

Depuis février 2020, Sylvain a collaboré avec l’Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (IRHOB) et l’équipe ECOMOD de l’Institut des Sciences naturelles. Cela a été réalisé dans le cadre des projets Shrimp-I (Application du modèle COHERENS pour améliorer la gestion des stocks de crevettes au Bénin) et Shrimp-II (Application du modèle COHERENS à l’analyse du cycle de vie des crevettes et des huîtres pour mieux gérer leurs stocks dans les eaux Béninoises). Ces projets ont été financés par la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l’Aide Humanitaire (DGD) dans le cadre du programme CEBioS (Capacités pour la biodiversité et le développement durable).

EMBRC-Belgique est une collaboration entre différents groupes de recherche de l’Université de Gand, de l’Institut flamand de la mer (VLIZ), de l’Université de Hasselt, l’Université catholique de Louvain et de l’Institut des Sciences naturelles, financée par des fonds de recherche flamands et fédéraux. Au sein de cette collaboration, l’Institut des Sciences naturelles renforce le consortium grâce à ses activités de suivi et ses recherches spécialisées sur les récifs artificiels.

EMBRC-Belgique est une collaboration entre différents groupes de recherche de l’Université de Gand, de l’Institut flamand de la mer (VLIZ), de l’Université de Hasselt, l’Université catholique de Louvain et de l’Institut des Sciences naturelles, financée par des fonds de recherche flamands et fédéraux. Au sein de cette collaboration, l’Institut des Sciences naturelles renforce le consortium grâce à ses activités de suivi et ses recherches spécialisées sur les récifs artificiels.