La Directive-cadre européenne Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) a pour principal objectif d’atteindre le ‘Bon État Écologique’ du milieu marin dans tous les Etats members de l’Union européenne d’ici 2020. Après la publication d’une première évaluation des eaux marines belges en 2012, 2018 sera la prochaine année de reference. La conclusion générale de la présente évaluation est que le ‘bon état écologique’ souhaité n’a pas encore été attaint dans la partie belge de la mer du Nord. Pour plusieurs éléments, cependant, une évolution positive est observée.

Après le lancement européen de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin en 2008, le cadre a été intégré dans la législation belge en 2010, suivi de la publication d’une première évaluation des eaux marines belges (dans quel état de santé est la mer du Nord ?) et d’une description du « bon état écologique » (quel état voulons-nous atteindre ?) en 2012. Les objectifs environnementaux qui ont été définis dans le processus permettent d’évaluer les progrès vers un bon état écologique. La directive DCSMM prévoit une révision tous les six ans. Sur la base des données recueillies dans le cadre des programmes de suivi, principalement au cours de la période 2011-2016, il a donc été possible d’établir un nouveau bilan en 2018. Dans le nouveau rapport, plus de 50 indicateurs sont évalués (regroupés en 11 thèmes ou « éléments descriptifs »), ce qui, ensemble, nous permet de mieux comprendre l’état de santé actuel de notre mer du Nord. Les résultats ont été compilés dans un rapport clair et résumés sur un nouveau site web.

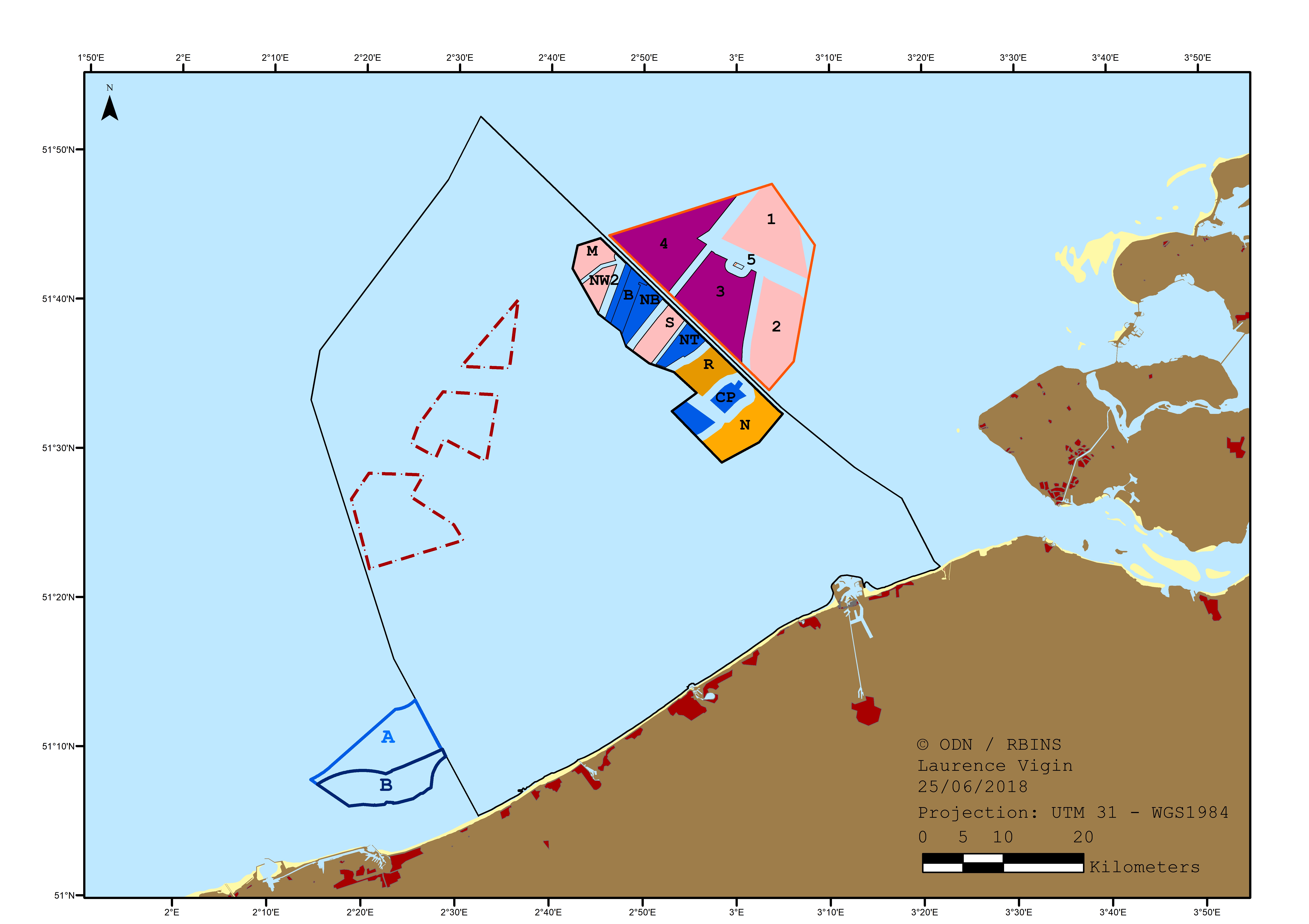

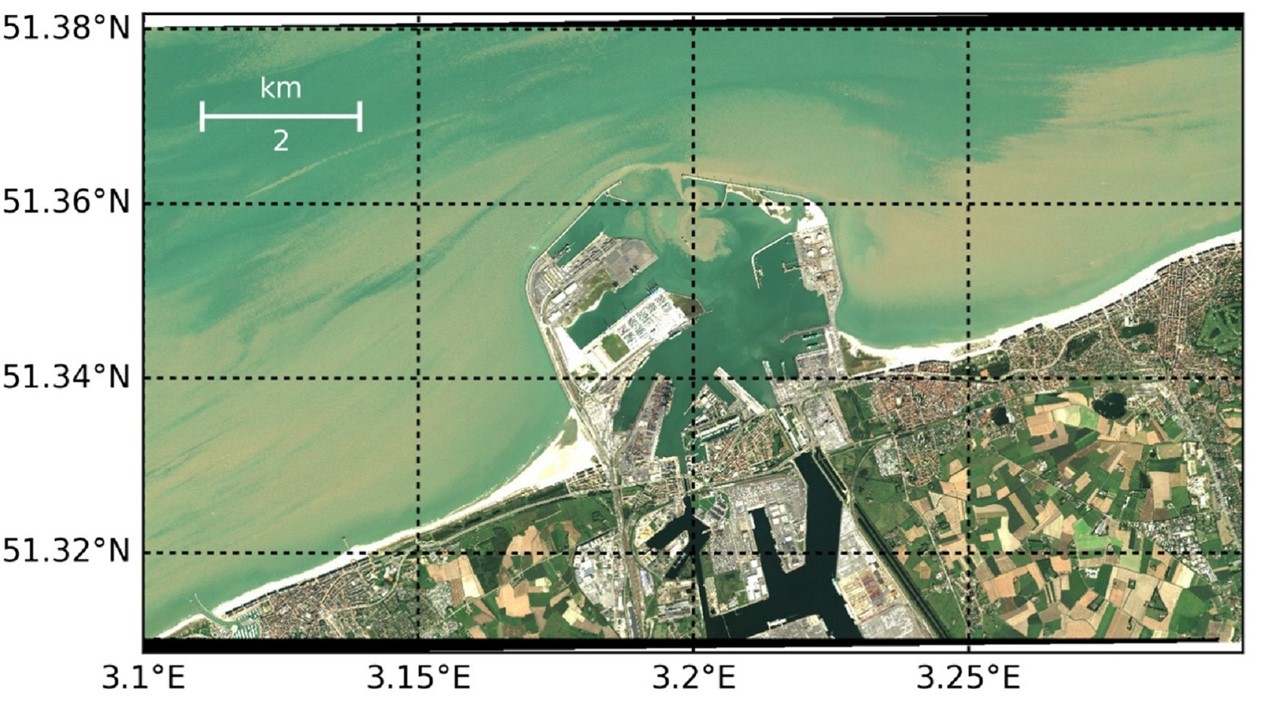

La partie belge de la mer du Nord

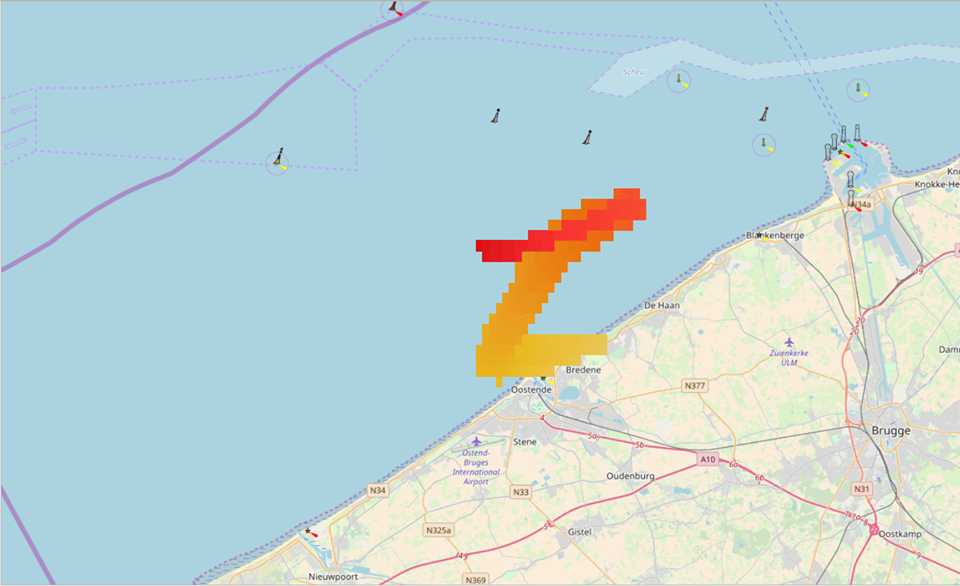

Bien que les eaux marines belges, d’une superficie de 3454 km², n’aient que la taille d’une province belge moyenne, elles constituent l’une des étendues de mer les plus utilisées de notre planète. C’est un défi permanent de maintenir l’impact des diverses activités humaines (navigation, pêche, extraction de sable et de gravier, énergies renouvelables, dragage, sports nautiques, tourisme, etc.) sur le milieu marin dans des limites acceptables, et d’assurer ainsi un équilibre durable entre l’influence humaine et la préservation des valeurs naturelles. Compte tenu de l’importance des courants transfrontaliers sur l’état de la partie belge de la mer du Nord, une approche internationale est également souhaitable à de nombreux égards.

Les principaux résultats

- En ce qui concerne la pêche commerciale, l’un des neuf stocks de poissons rapportés a été évalué comme peché entièrement durable (plie). Pour sept espèces on peut noter des développements positifs (morue, merlan, sole, turbot, barbu, limande, flet). Seule la sole limande a parfois vu sa biomasse diminuer au cours de la période considérée. L’introduction d’objectifs de gestion ambitieux et une application plus correcte de la Politique commune de la pêche en constituent les principaux facteurs explicatifs.

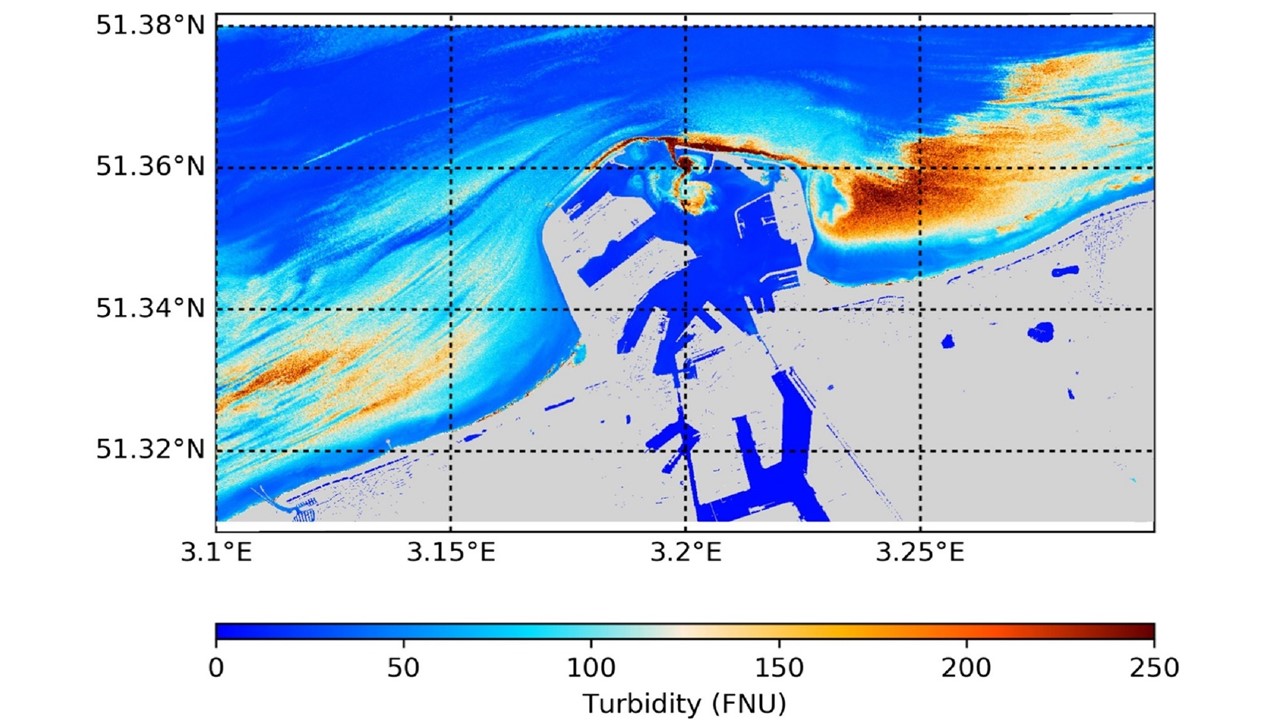

- L’eutrophisation (concentrations excessives d’éléments nutritifs dans l’eau, ce qui peut causer la proliferation d’algues et un manque d’oxygène) reste un problème dans prèsque un tiers de la partie belge de la mer du Nord, surtout dans la zone côtière. En raison des courants, cela n’entraîne pas nécessairement des phénomènes indésirables comme le manque d’oxygène.

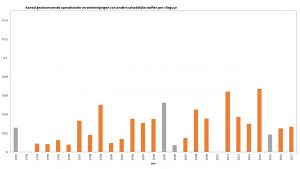

- Les concentrations des polluants dans l’eau, le biote et les sédiments restent plus élevées que les normes de qualité environnementale applicables. La majorité des substances qui ne satisfont pas à ces normes sont des substances persistantes bioaccumulables et toxiques. Pour certaines autres substances, il est recommandé d’élaborer des valeurs cibles au niveau régional. Une évolution positive est toutefois observée (donc une tendance à la baisse) pour différentes substances, mais un suivi reste nécessaire, surtout pour le cuivre qui en raison de l’interdiction des TBT (tributylétain) est à nouveau très utilisé dans les peintures antisalissures pour bateaux. Une diminution ou une bonne évaluation ont été observées pour la majorité des effets des contaminants.

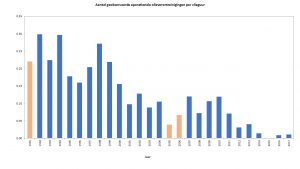

- La prévalence des maladies des poissons ne peut pas encore être évaluée et le nombre des oiseaux mazoutés est en forte diminution en raison de la diminution du nombre de rejets illégaux d’hydrocarbures notée depuis le lancement du programme de surveillance aérienne en 1991.

- Les concentrations des contaminants dans les produits de poisson et de la pêche destinés à la consommation humaine satisfont aux normes sanitaires européennes.

- Sur la période d’évaluation, huit nouvelles espèces non indigènes ont été observées, contre 42 identifiées au cours de la période avant 2011.

- En ce qui concerne les déchets sauvages, la situation reste problématique. Cet élément demande qu’on y accorde l’attention nécessaire.

- Les effets de l’approvisionnement énergétique (parmi lesquels le bruit sous-marin) sur les populations du biote marin sont encore imprécis, mais le comportement de fuite des mammifères marins, en réponse à cette activité, est, quant à lui, plus qu’évident. Le développement de la surveillance du bruit ambiant se poursuit à l’échelle régionale.

- L’état de l’habitat benthique n’est pas optimal, surtout en raison de la perturbation par la pêche de fond, et parfois, mais de manière très limitée, ou uniquement localement, en raison d’autres activités humaines. La composition en espèces des habitats benthiques s’écarte des communautés de référence en raison de l’absence d’espèces à vie longue.

- On a toutefois observé une tendance positive pour la raie bouclée, qui sert d’indicateur pour les espèces à vie longue, ce qui traduit le potentiel de rétablissement de ce type d’espèces.

- En ce qui concerne les oiseaux marins, le bon état écologique n’est pas atteint.

Conclusions

- Dans la Partie belge de la mer du Nord (PBMN), malgré une évolution positive observée au niveau de différents éléments, le Bon état écologique n’est pas encore atteint.

- Pour certains objectifs, du fait que la surveillance de ces aspects n’a démarré que récemment, il faut encore rassembler des données avant de pouvoir concluder (maladies des poissons, faune benthique, déchets sur le fond marin…). Des connaissances plus approfondies et un fondement scientifique sont encore nécessaires pour compléter et améliorer l’évaluation de certains éléments (déchets, bruit sous-marin, effets cumulatifs…).

- La coopération internationale rest importante car les courants transfrontaliers déterminent largement l’état des eaux belges.

Le suivi et les rapports de la DCSMM sont coordonnés par le Service du milieu marin du Service public fédéral de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement (DG EM) et le Service scientifique Unité de gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord (UGMM) de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Outre l’ IRSNB, les partenaires suivants ont également apporté une contribution importante : Institut pour l’agriculture, la pêche et la recherche alimentaire (ILVO), Institut de recherche sur la nature et la forêt (INBO) et Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

La production d’énergie à partir de sources renouvelables couvrira 13% de la consommation totale d’énergie belge d’ici 2020, si l’

La production d’énergie à partir de sources renouvelables couvrira 13% de la consommation totale d’énergie belge d’ici 2020, si l’