Toute personne concernée par la gestion durable de la partie belge de la mer du Nord ou souhaitant rester informée sur la politique de la mer du Nord peut désormais visiter northseabelgium.be. Le site résume les derniers développements en matière de politique et de recherche scientifique et constitue une initiative du ministre de la Mer du Nord et des services gouvernementaux fédéraux actifs autour de notre onzième province.

Avec une superficie de 3.452 km² et un littoral de 67 kilomètres, la partie belge de la mer du Nord est une petite zone marine, mais avec de grandes ambitions. C’est notre 11e province et essentielle pour l’avenir de notre pays. La Belgique est notamment un pionnier en ce qui concerne le plan d’aménagement des espaces marins, les efforts pour gagner des énergies renouvelables en mer et réduire l’impact environnemental du transport maritime, et travaille activement à l’intégration des possibilités de restauration et de développement de la nature dans l’ensemble des activités humaines en mer. Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers et pouvons à juste titre nous qualifier de Blue Leader.

Différents services gouvernementaux fédéraux et leurs différents partenaires sont impliqués dans l’élaboration de la politique belge de la mer du Nord. Chacun d’eux rend compte de ses activités et de ses réalisations via son propre site web et d’autres canaux de communication, mais les parties intéressées et les personnes impliquées manquent souvent d’une vue d’ensemble.

A l’initiative et en collaboration avec le Ministre de la Mer du Nord, le Service Scientifique ‘Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (UGMM, Institut des Sciences Naturelles), le Service Milieu Marin (Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement) et la Direction Générale Navigation (Service Public Fédéral Mobilité et Transports) le site web commun northseabelgium.be. Ce site web fournit des informations claires sur les dernières nouvelles concernant la politique belge en mer du Nord et la recherche scientifique, ainsi que sur les services et activités des services concernés.

Trois thèmes bleus

Les nouvelles, services et activités sont classées en trois thèmes : Nature Bleue, Navigation Bleue et Economie Bleue.

![]() Nature bleue – Notre mer du Nord belge abrite l’espace naturelle le plus grand de notre pays, une biodiversité riche et dynamique d’espèces animales et végétales, ainsi que le paysage sous-marin unique des bancs flamands. La gestion durable et la protection de la nature bleue marine sont essentielles pour la prospérité et le bien-être des générations actuelles et futures. Nous sommes pleinement engagés dans la conservation, la restauration et le développement de la nature bleue au niveau national, européen et international. Nous accordons une attention particulière à la nature dans les zones protégées ainsi que dans les zones de concession pour diverses activités humaines.

Nature bleue – Notre mer du Nord belge abrite l’espace naturelle le plus grand de notre pays, une biodiversité riche et dynamique d’espèces animales et végétales, ainsi que le paysage sous-marin unique des bancs flamands. La gestion durable et la protection de la nature bleue marine sont essentielles pour la prospérité et le bien-être des générations actuelles et futures. Nous sommes pleinement engagés dans la conservation, la restauration et le développement de la nature bleue au niveau national, européen et international. Nous accordons une attention particulière à la nature dans les zones protégées ainsi que dans les zones de concession pour diverses activités humaines.

![]() Navigation bleue – La partie belge de la mer du Nord se trouve sur la route d’accès à nos ports maritimes et à ceux de l’étranger, ce qui en fait l’une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. Au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), nous adoptons une position ambitieuse en matière de réduction des émissions des navires. Cependant, la Navigation bleue représente bien plus, puisque nous travaillons également sur la gestion des déchets, les ressources essentielles à bord, le bien-être et les conditions de travail des marins, la sécurité et la sûreté maritimes, les réglementations relatives aux bateaux de travail et à la pêche, et la durabilité des pêcheries, entre autres. La navigation de plaisance fait également l’objet d’une attention particulière.

Navigation bleue – La partie belge de la mer du Nord se trouve sur la route d’accès à nos ports maritimes et à ceux de l’étranger, ce qui en fait l’une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. Au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), nous adoptons une position ambitieuse en matière de réduction des émissions des navires. Cependant, la Navigation bleue représente bien plus, puisque nous travaillons également sur la gestion des déchets, les ressources essentielles à bord, le bien-être et les conditions de travail des marins, la sécurité et la sûreté maritimes, les réglementations relatives aux bateaux de travail et à la pêche, et la durabilité des pêcheries, entre autres. La navigation de plaisance fait également l’objet d’une attention particulière.

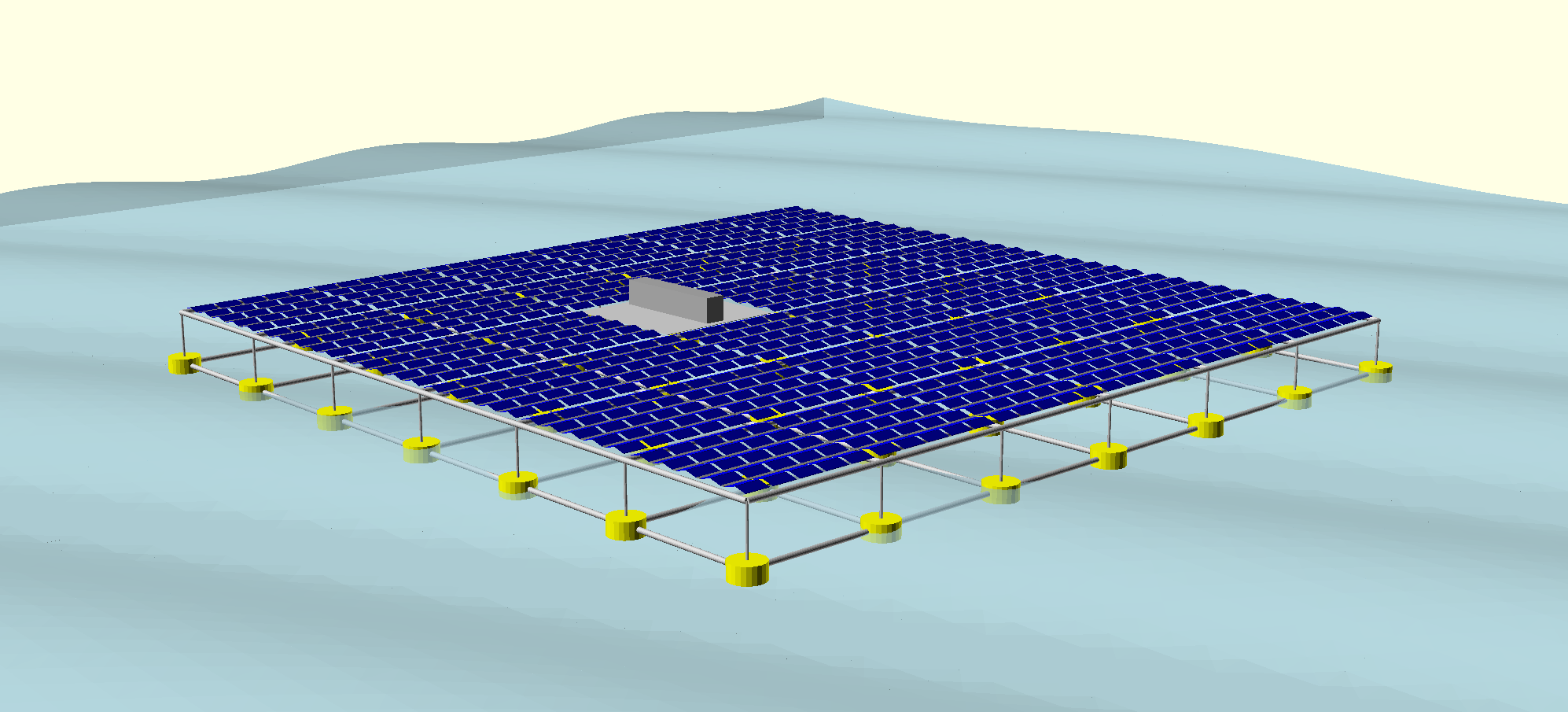

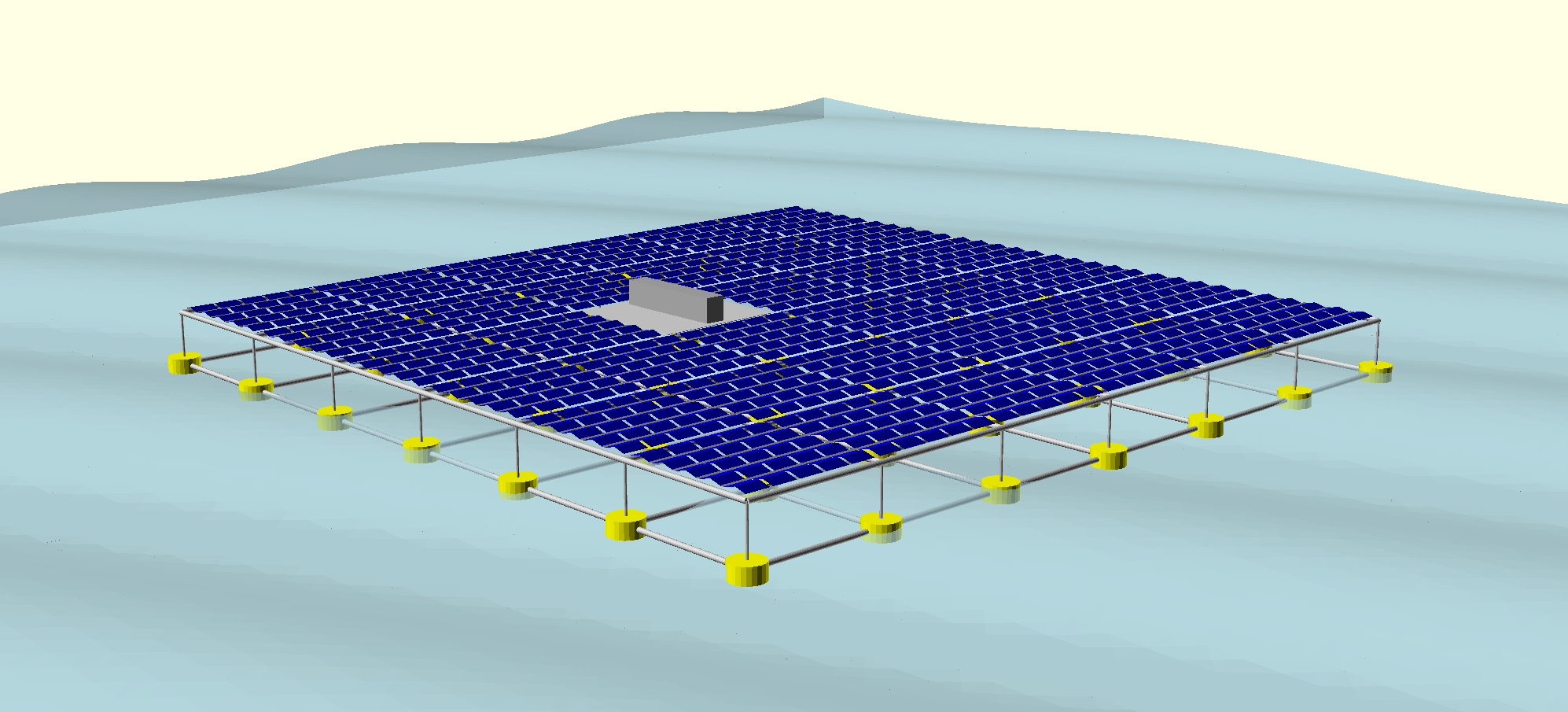

![]() Economie bleue – Production d’énergie, pêche, aquaculture, extraction de sable et de gravier, élimination des déblais de dragage, … la mer du Nord belge a bien d’autres fonctions et utilisateurs que la conservation de la nature et la navigation ! Le plan d’aménagement des espaces marins 2020-2026 détermine quelles activités peuvent être développées en toute sécurité et dans le respect de la nature, à quel endroit et dans quelles conditions, et où les activités peuvent être combinées. La protection du patrimoine sous-marin (par exemple les épaves) et l’installation de diverses infrastructures de mesure (bouées, poteaux de mesure, radars) font également l’objet d’une attention particulière, des zones d’entraînement militaire sont prévues et la gestion et la dépollution du dépôt de munitions du Paardenmarkt sont examinées.

Economie bleue – Production d’énergie, pêche, aquaculture, extraction de sable et de gravier, élimination des déblais de dragage, … la mer du Nord belge a bien d’autres fonctions et utilisateurs que la conservation de la nature et la navigation ! Le plan d’aménagement des espaces marins 2020-2026 détermine quelles activités peuvent être développées en toute sécurité et dans le respect de la nature, à quel endroit et dans quelles conditions, et où les activités peuvent être combinées. La protection du patrimoine sous-marin (par exemple les épaves) et l’installation de diverses infrastructures de mesure (bouées, poteaux de mesure, radars) font également l’objet d’une attention particulière, des zones d’entraînement militaire sont prévues et la gestion et la dépollution du dépôt de munitions du Paardenmarkt sont examinées.

Mer du Nord : petite mer, grandes ambitions

Le lancement de northseabelgium.be souligne la force de la coopération entre les différents services fédéraux de la mer du Nord et constitue une étape importante dans le renforcement de la sensibilisation du public à la politique belge de la mer du Nord. La plateforme est une invitation à tous – des décideurs politiques aux citoyens, des entreprises aux scientifiques – à participer à l’avenir durable de notre mer du Nord. En outre, des dossiers d’information numériques sont également proposés aux élèves du secondaire afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de notre mer du Nord. Visitez le site web et découvrez comment nous travaillons ensemble pour bâtir un avenir équilibré, innovant et durable pour notre 11e province.

Le ministre de la mer du Nord, Paul Van Tigchelt : « Notre mer du Nord est une source inestimable de nature, d’énergie et d’innovation. La Belgique est un leader mondial en matière de conservation de la nature, de transport maritime bleu et d’économie bleue. Ce succès est dû à une étroite coopération et à un partage d’informations entre les services impliqués dans la politique de la mer du Nord, ce qui est essentiel pour atteindre nos objectifs ambitieux. Avec northseabelgium.be, nous franchissons une étape importante dans le renforcement de la transparence et de la coopération, et nous démontrons notre rôle de leader dans le développement durable de la mer du Nord. »