Désolé, cet article est seulement disponible en English.

(English) S4GES at sea with RV Belgica (part 1)

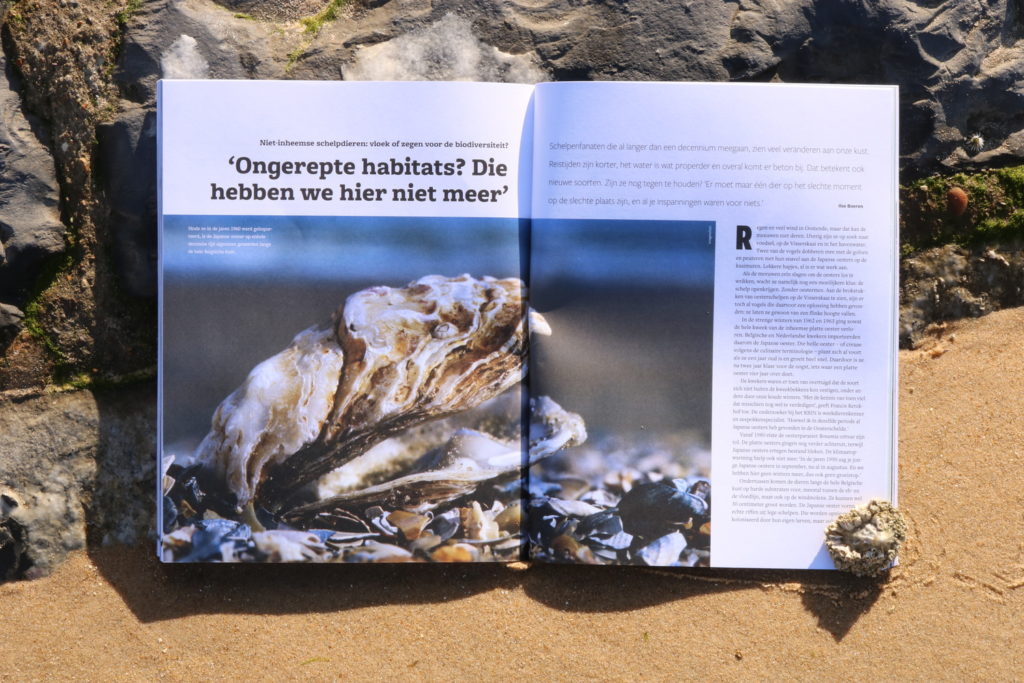

EOS Spécial Mer du Nord

L’IRSNB a contribué au « Special Noordzee » du mensuel de vulgarisation scientifique « EOS Wetenschap » (uniquement disponible en néerlandais). Avec VLIZ (Flanders Marine Institute) et ILVO (Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food), nous avons fait partie du comité de rédaction, et plusieurs scientifiques de l’IRSRB figurent dans divers articles. Le résultat est disponible depuis le 23 juin 2022.

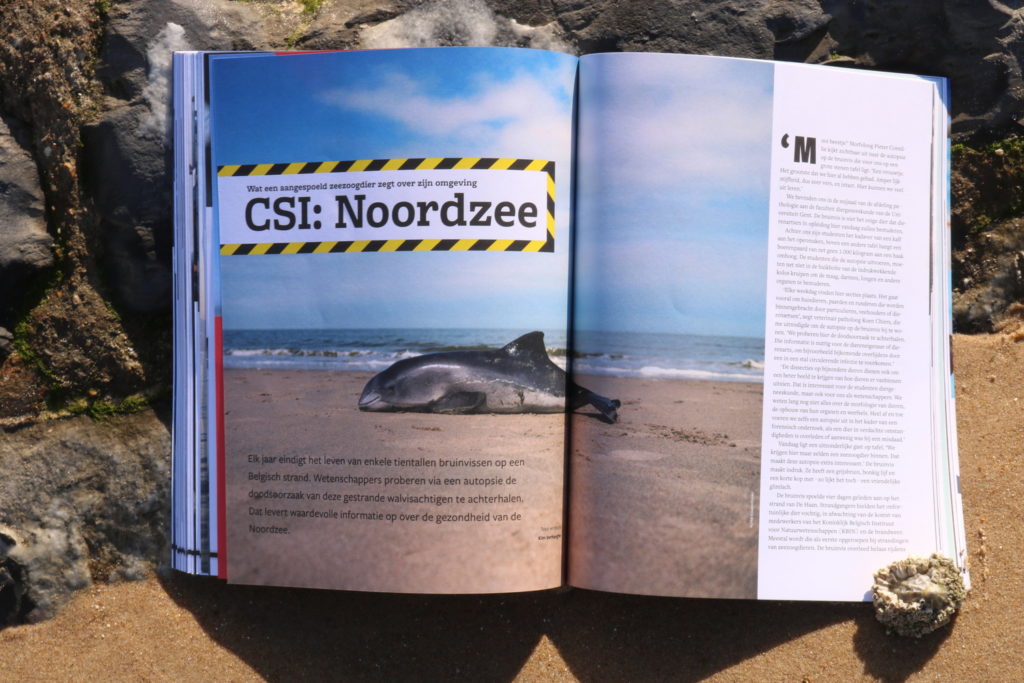

Pas moins de 130 pages, sur le RV Belgica, CSI mammifères marins, les coquillages non indigènes, … et bien plus encore !

Reportez-vous au point de vente le plus proche ! Les copies papier peuvent être commandées ici.

RV Belgica baptisé par SAR la Princesse Elisabeth à Gand

Le samedi 25 juin 2022, le nouveau navire de recherche océanographique belge RV Belgica a été baptisé. La cérémonie officielle s’est déroulée au Rigakaai (North Sea Port) dans la ville de Gand, où le RV Belgica était amarré quelques jours pour l’occasion. C’est la Princesse Elisabeth qui a fait l’honneur au navire d’être sa marraine. Après avoir prononcé la formule baptismale « Je te baptise BELGICA et te souhaite, ainsi qu’à ton équipage, bon vent et bonne mer. » elle a cassé une bouteille de champagne sur la coque.

Le baptême d’un navire est un vestige d’une ancienne tradition. Dans l’Antiquité, l’objectif était d’obtenir la grâce des dieux en offrant un sacrifice, dans lequel on utilisait le sang d’une personne sacrifiée. Plus tard, le vin a remplacé le sang du sacrifice. Parmi les marins, le dicton s’est répandu : « Un navire qui n’a pas goûté au vin goûtera au sang ». L’idée est qu’un navire qui n’a pas été baptisé rencontrera des difficultés : tempêtes, avaries ou accidents … Plus tard encore, le vin a été remplacé par le champagne, symbole ultime de la fête, de la célébration, du succès et du bonheur ! Aujourd’hui, bien sûr, cela est considéré comme une superstition, mais une cérémonie de baptême est toujours l’occasion de réunir toutes les personnes impliquées dans la construction, l’exploitation et le fonctionnement d’un navire, de lui souhaiter officiellement la bienvenue et de lui souhaiter un avenir réussi. Le RV Belgica, qui est arrivé en Belgique le 13 décembre 2021 et a commencé ses activités scientifiques le 27 janvier 2022, peut désormais prendre la mer sans crainte de catastrophe (clin d’œil).

Participants éminents

La cérémonie de baptême du RV Belgica s’est déroulée en présence de M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la justice et de la mer du Nord, M. Thomas Dermine, secrétaire d’État aux relations, aux investissements stratégiques et à la politique scientifique, l’amiral Michel Hofman, contre-amiral du Roi et chef de la défense, Mme Carina Van Cauter, gouverneur de la province de Flandre orientale, M. Mathias De Clercq, bourgmestre de la ville de Gand, M. Arnaud Vajda, président de la politique scientifique fédérale, l’amiral divisionnaire Jan De Beurme, adjudant d’escadre du Roi, commandant de la Marine et amiral adjoint du BENELUX, Mme Patricia Supply, directrice générale de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et M. Frank Monteny, directeur général Recherche et Espace de la Politique scientifique fédérale.

De nombreux représentants du monde scientifique, des différentes composantes de la Défense, des autorités locales, provinciales, régionales et fédérales, et du monde des entreprises se sont rendus au Rigakaai pour l’occasion. M. Marcos Freire, directeur général de Freire Shipyard, le chantier naval espagnol qui a construit le RV Belgica, Mme Beatriz Larrotcha Palma, ambassadrice d’Espagne au Royaume de Belgique, et M. Eric Derriën, directeur général de l’opérateur Genavir, ont également assisté à la cérémonie de baptême.

Le Secrétaire d’Etat Dermine : « Le fait que la Princesse Elisabeth accepte le titre de marraine du Belgica est un grand honneur et un signal fort qui souligne notre conviction partagée d’un avenir ambitieux pour la politique scientifique belge. Avec pas moins de quatre fois plus d’espace de laboratoire que le précédent Belgica, ce navire de 71 mètres pourra apporter une forte contribution à la recherche marine en Belgique et en Europe. Gand est un choix logique en tant que ville marraine : dans la ville d’Artevelde, la soif de connaissance et la relation avec l’eau déterminent l’histoire, l’identité et l’avenir de la ville. »

Beaucoup de protocoles

Après la présentation des invités et le mot de bienvenue de la secrétaire d’État Dermine, qui a présidé la cérémonie, le baptême proprement dit a été le premier élément cérémoniel de l’événement, qui a duré un peu moins d’une heure au total. Cependant, les personnes présentes ont ensuite reçu un grand nombre de protocoles supplémentaires.

Les attributs suivants ont été donnés au RV Belgica : la Gueuse (un drapeau carré avec le tricolore national qui est agité en guise de salut) a été présenté par le secrétaire d’État Dermine, le pavillon des navires auxiliaires de la Marine par l’amiral divisionnaire De Beurme, et la cloche du navire (une cloche en bronze dans laquelle le nom du navire est gravé) par le bourgmestre De Clercq.

Cette cérémonie a été suivie, avec l’accord de SAR la Princesse Elisabeth, par la reconnaissance du capitaine du RV Belgica, le capitaine de corvette Gaëtan Motmans, par l’amiral divisionnaire De Beurme. Il s’est ensuite adressé à Mme Supply pour le détachement du Commandant, du 1er officier de pont et du Lieutenant à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Les certificats concernant le parrainage du RV Belgica ont été échangés par le Commandant Motmans et le Bourgmestre De Clercq, après quoi le Bourgmestre s’est adressé au public.

Enfin, le Commandant et l’équipage du RV Belgica ont embarqué, et la Secrétaire d’Etat Dermine a invité SAR la Princesse Elisabeth pour une visite à bord, où elle a signé le livre d’or et reçu quelques démonstrations techniques et scientifiques.

Activités supplémentaires

Dans le cadre du séjour du RV Belgica à Gand, quelques activités accessibles au public étaient également prévues. Le vendredi 24 juin, le symposium scientifique « RV Belgica – A ship for the future » a eu lieu dans l’Aula de l’Université de Gand, et le samedi 25 juin (matin) et le dimanche 26 juin (journée entière), le public a eu l’occasion de visiter le navire. Une foire scientifique a également été organisée à bord, où divers utilisateurs scientifiques ont présenté et démontré leurs activités. Le fait que des places aient dû être réservées pour la visite du RV Belgica et de la foire scientifique n’était pas une mesure superflue : le RV Belgica était continuellement rempli à pleine capacité.

Sur le Rigakaai, il y avait également une foire technologique où les visiteurs pouvaient découvrir les activités de DEME/NH Marine, Expo Marine, Entraide de la Marine, IC Defence, ABC Engines, North Sea Drones, Statamat et Thales. Il y avait également plusieurs food trucks et des possibilités de boire un verre, tandis que les jeunes et moins jeunes enfants pouvaient s’amuser sur un château gonflable, un mur d’escalade et un death ride.

La cérémonie de baptême du RV Belgica et les activités d’accueil ont été organisées conjointement par la Politique Scientifique fédérale (BELSPO), l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), la Marine belge, le Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de la politique scientifique, la Maison Militaire du Roi, l’opérateur Genavir, North Sea Port, la Ville de Gand et l’Université de Gand, avec le soutien de la Police locale de Gand, de la Police de la navigation et de la Brigade de pompiers du Centre.

La Politique Scientifique fédérale (BELSPO) représente l’État belge en tant que propriétaire du RV Belgica, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) gère le calendrier, le budget et l’instrumentation scientifique, la Marine belge fournit le personnel de pont et le port d’attache de Zeebruges, et l’opérateur Genavir est responsable de la gestion et de l’exploitation intégrées du navire.

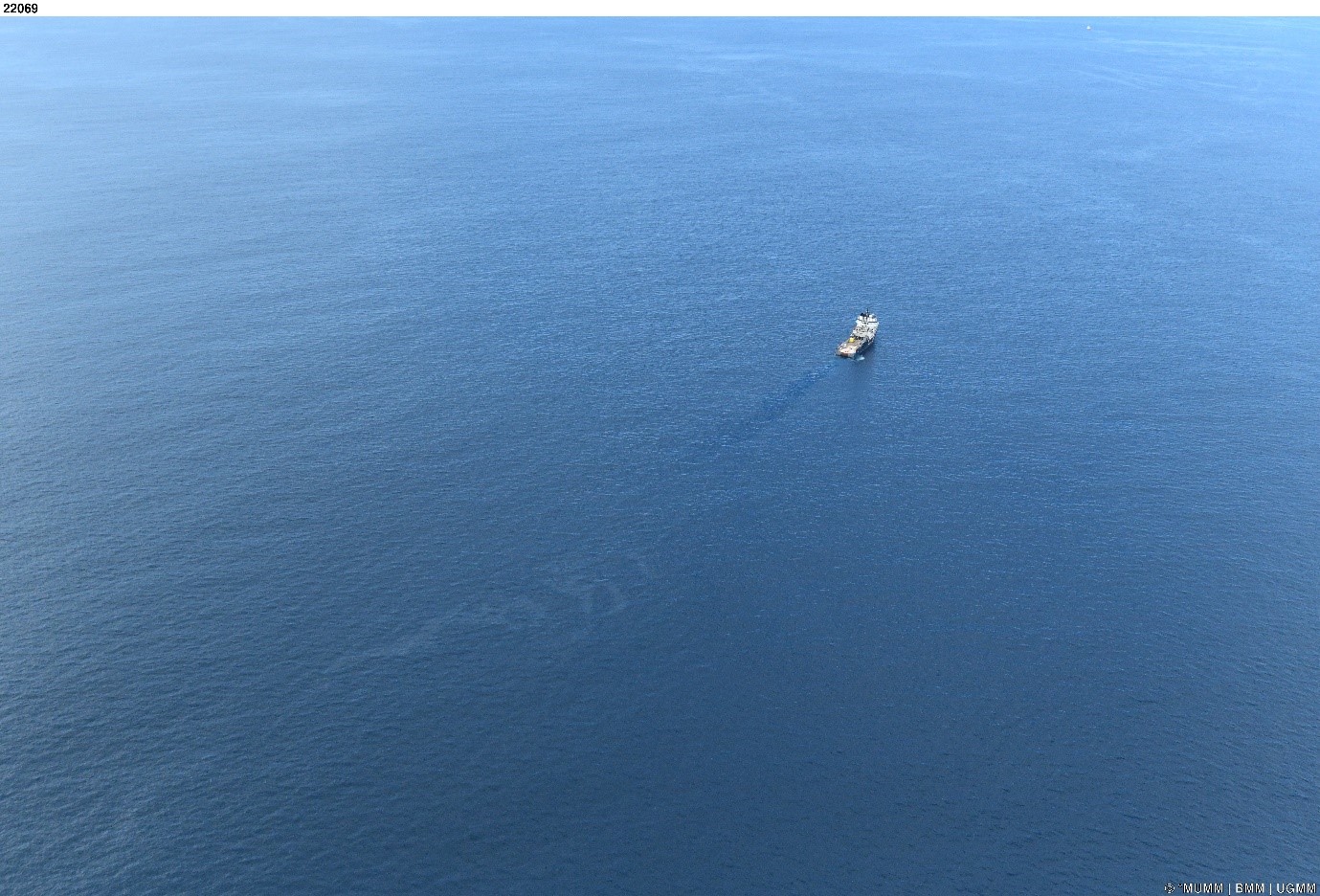

Exercice de lutte contre la pollution dans les parcs éoliens offshore

Un exercice a eu lieu en mer le mardi 28 juin 2022 dans le cadre duquel une nappe de pétrole simulée a été nettoyée dans les parcs éoliens offshore. L’objectif de cet exercice était de tester et d’optimiser les procédures, les ressources et la coopération entre les services pour si une marée noire devait se produire en mer. Le service Milieu marin du SPF Santé publique coordonne l’exercice avec l’ensemble des services impliqués. Le vice-Premier ministre et ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, a visité les navires. L’Institut royal des sciences naturelles de Belgique a fourni le support aérien et la modélisation.

Réponse rapide

Le nombre de marées noires en mer du Nord nécessitant une opération de nettoyage a fortement diminué au cours de ces dernières années ; en 2021, mieux encore, aucun rejet d’hydrocarbures en mer du Nord n’a été constaté. La surveillance aérienne régulière, les inspections de navires et le suivi des images satellites ont un effet dissuasif sur les rejets illégaux. Cependant, un accident est toujours possible et une réponse rapide avec des moyens de lutte contre la pollution est indispensable pour limiter les dommages à l’environnement. En raison de la guerre en Ukraine, le transport de pétrole par voie maritime augmente et accroît le risque de ce type d’incident.

Sur terre, en mer et dans les airs

Pour cet exercice, l’on a simulé une grande nappe de pétrole avec de la paille, nappe qui a dérivé et est entrée dans les parcs éoliens Seastar et Nobelwind. La centrale garde côtière a informé le service Milieu marin qui immédiatement a lancé une opération de nettoyage. Avec l’aide de la zone de secours 1 (région de Bruges-Ostende), le matériel a été transporté sur un navire de la Marine et un navire de la Flotte du DAB. Une fois le matériel installé, les navires ont pu prendre la mer et commencer à combattre la pollution sur place. Dans les airs, l’avion du service scientifique « Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord » (l’UGMM qui fait partie de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique) a sauvegardé une vue d’ensemble de l’opération de lutte contre la pollution. Dans l’intervalle, ce service a établi des modèles pour identifier l’origine du pétrole et prédire la direction que prendra la marée noire. S’il devait s’avérer nécessaire d’intensifier les opérations, ces modèles offrent la possibilité de mettre en œuvre du matériel de manière ciblée.

Techniques antipollution

Dans un premier temps, la technique utilisée dans la partie belge de la mer du Nord est la récupération mécanique. Cela signifie que le pétrole est collecté et ramené à terre pour être traité. Si cette stratégie n’est pas possible, un agent chimique peut être pulvérisé sur la nappe de pétrole pour la dissocier en une multitude de gouttelettes. La nature, avec sa capacité d’autonettoyage, est ainsi plus à même de les nettoyer. Introduire un dispersant chimique dans la nature et laisser le pétrole dans l’eau n’est pas le premier choix mais peut être utilisé en cas d’urgence, sous réserve d’une étude scientifique visant à mettre dans la balance les avantages et les inconvénients, et de l’approbation de l’UGMM. Les deux techniques ont été testées lors de cet exercice.

Une coopération harmonieuse

Ce type d’exercice est possible grâce à une solide coopération entre les différents partenaires. Des accords tels que celui signé le 13 juillet 2021 entre le service Milieu marin, la protection civile et la zone de secours 1, et les bonnes relations entre les partenaires garde côtière contribuent au succès des exercices et des opérations antipollution réelles.

Vincent Van Quickenborne, vice-Premier ministre et ministre de la Mer du Nord : « La mer du Nord est notre plus grande réserve naturelle. Nous devons la protéger comme il se doit. Nous le faisons notamment en luttant contre la pollution atmosphérique et en retirant les déchets de la mer. Mais un accident est vite arrivé. Surtout dans l’une des zones maritimes les plus fréquentées du monde. Dans cette éventualité, il convient d’intervenir rapidement. Depuis l’année dernière, le service Milieu marin, la protection civile et la zone de secours 1 (région de Bruges-Ostende) unissent leurs forces. Ainsi, en cas d’incident les éventuelles pollutions pourront être combattues rapidement et efficacement. »

Participation de la surveillance aérienne belge au suivi des produits chimiques lors des essais en mer français MANIFESTS et surveillance des émissions des navires à la frontière de l’ECA

Du 30 mai au 2 juin, l’avion de surveillance aérienne belge a effectué une mission internationale en Bretagne en France. L’avion appartient et est exploité par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), et est fréquemment utilisé en Belgique dans le cadre de la garde côtière. Des missions internationales sont également à l’ordre du jour. L’objectif de cette mission était double : l’avion a participé à un essai international en mer pour la détection et le suivi de la pollution chimique et a contrôlé, à l’aide du capteur renifleur, les émissions atmosphériques des navires à la frontière de la zone de contrôle des émissions (ECA, acronyme de Emission Control Area) pour vérifier leur conformité avec les réglementations internationales en matière d’émissions définies dans l’Annexe VI de la convention MARPOL.

Essais en mer MANIFESTS

Contrairement à la pollution par les hydrocarbures qui est de moins en moins fréquente, la pollution par d’autres substances chimiques en mer est en constante augmentation. En raison de l’augmentation du transport de produits chimiques par les chimiquiers et de la complexité de la législation internationale (annexe II de MARPOL) autorisant le rejet de certaines substances dans des conditions spécifiques, l’impact de la pollution chimique sur l’environnement marin affiche également une tendance à la hausse.

La variété des produits chimiques transportés est grande, ce qui crée de nombreux défis pour les autorités responsables de la surveillance et de l’application de la loi. Entre autres, la détection et l’identification des produits chimiques à la surface de la mer par des unités aéroportées sont très complexes. En outre, les connaissances sur le comportement des différents produits chimiques en mer sont encore insuffisantes, ce qui complique la modélisation de la dérive de ces polluants dans le temps et l’espace.

Le projet MANIFESTS (MANaging risks and Impacts From Evaporating and gaseous Substances To population Safety) tente de relever ces défis. Pour ce projet, les principales catégories de produits chimiques transportés ont été identifiées. Différents capteurs ont été testés pour leur capacité à identifier différentes substances. Cela a d’abord été fait dans un environnement de laboratoire, mais le test ultime a été un essai en mer où les capteurs ont été testés sur des navires et sur des unités volantes. L’accent a été mis ici sur les substances à forte évaporation.

Pendant l’exercice en mer, différentes substances ont été rejetées en mer (en quantités limitées), après quoi elles ont été observées par différentes unités volantes. L’avion des garde-côtes belges était l’un des quatre avions utilisés lors de l’exercice, aux côtés des avions des garde-côtes espagnols et français et d’un avion de recherche de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) français. Les avions des garde-côtes ont été principalement utilisés pour la cartographie des nappes (à des fins de modélisation) et pour la détection par radar et infrarouge. L’avion de l’ONERA était équipé de 2 capteurs hyperspectraux spécialement développés pour la détection de produits chimiques tant à la surface de l’eau que dans l’atmosphère (nuages de gaz).

L’exercice en mer s’est bien déroulé et l’avion des garde-côtes belges a pu apporter une contribution constructive à la collecte des données de terrain. Il appartient maintenant aux scientifiques d’affiner les modèles et d’optimiser les capteurs afin de pouvoir mieux surveiller les rejets chimiques à l’avenir.

L’IRSNB (Marine Forecasting Centre – MFC) est impliqué comme partenaire dans le projet MANIFESTS. L’Institut est principalement chargé de poursuivre le développement de modèles mathématiques capables de simuler la dérive, le comportement et le devenir de substances nocives autres que les hydrocarbures (appelées HNS – Hazardous and Noxious Substances), de réduire les lacunes des modèles internes en mettant en œuvre les connaissances nouvellement acquises sur les processus d’évaporation, d’incendie et d’explosion des gaz et des évaporateurs, et de réaliser un exercice approfondi d’inter-comparaison et de validation des modèles afin de mieux comprendre leurs points forts et faibles. l’IRSNB contribue également, entre autres, au développement d’un système d’aide à la décision (preuve de concept) qui devrait intégrer des informations utiles telles que des simulations de modèles, une base de données HNS, des cartes de vulnérabilité, etc. dans le but de faciliter la gestion de crise des incidents HNS par les services maritimes compétents.

Surveillance des émissions des navires à la frontière de l’ECA

Les essais en mer MANIFESTS ont eu lieu juste à l’ouest de Brest, dans les eaux françaises. Comme il s’agit également de la zone où se trouve la frontière de l’ECA, où les navires doivent passer aux carburants à faible teneur en soufre lorsqu’ils entrent dans la zone, il a été décidé de combiner la participation de l’avion de la garde côtière belge à l’exercice MANIFESTS avec un contrôle des violations des règlements internationaux sur les émissions des navires. Au total, 62 navires ont été contrôlés au cours de la mission. 18 d’entre eux se trouvaient à proximité immédiate de la frontière de l’ECA, les autres navires ont été observés sur le chemin vers et depuis la Bretagne. Sur les 18 navires à la frontière, six présentaient des niveaux de soufre suspects, tandis que deux avaient des émissions de NOx élevées. Un navire avait à la fois des émissions élevées de NOx et une teneur élevée en soufre dans son carburant. Toutes ces observations ne concernent pas des violations, car certains navires ont été observés juste à l’extérieur de l’ECA, bien qu’il soit très probable que leurs émissions étaient déjà supérieures à la limite pendant la dernière partie de leur passage dans l’ECA. Une analyse plus détaillée doit encore être effectuée, mais ces résultats préliminaires indiquent clairement qu’une surveillance accrue à la frontière de l’ECA pourrait être très utile pour améliorer l’application de l’annexe VI de MARPOL. La Belgique est un acteur international de premier plan dans ce domaine depuis des années et tente de susciter un appui en faveur d’une coopération à cet égard avec d’autres États côtiers de la mer du Nord, dans le cadre de l’Accord de Bonn. L’une des propositions belges consiste à organiser conjointement des campagnes de contrôle intensif à la frontière de l’ECA. Cette mission peut déjà servir d’étude de cas intéressante pour démontrer l’importance de ce type de campagnes.

Weekend Navire Ouvert RV Belgica, 25-26 juin 2022, Gand

Le samedi 25 juin (matin) et le dimanche 26 juin (journée complète), le public aura l’occasion de visiter le nouveau navire de recherche océanographique belge RV Belgica dans sa ville marraine de Gand. Pour cette occasion, le RV Belgica se rendra au Rigakaai (North Sea Port, Gand) où elle sera officiellement baptisé dans l’après-midi du samedi 25 juin.

Pour une visite du RV Belgica, l’inscription est obligatoire (voir ci-dessous). À bord, on peut découvrir la vie sur un navire de recherche et assister à des démonstrations par les différents utilisateurs scientifiques du navire. (foire de la science).

La zone de l’événement – à l’exception du RV Belgica – est librement accessible au grand public pendant les moments de porte ouverte, sans inscription. Dans une ‘foire de la technologie‘, vous pouvez découvrir les activités de DEME/NH Marine, Expo Marine, Entraide de la Marine, Centre d’Informations Defence, ABC Engines, North Sea Drones, Statamat et Thales sans vous inscrire. Sur le quai, il y aura également des food trucks et des possibilités de prendre un verre, ainsi que quelques activités supplémentaires.

La cérémonie de baptême est un événement fermé pour lequel le public ne peut pas s’inscrire.

Informations pratiques

Timing

Le samedi 25 juin, les visiteurs pourront monter à bord du RV Belgica de 9h30 à 11h30. A 12h30, les derniers visiteurs devraient avoir quitté le navire. La zone de l’événement ferme à 14h00.

Le dimanche 26 juin, l’embarquement est possible de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et les visiteurs doivent débarquer respectivement à 12 h 30 et 18 h 30. Le site de l’événement ferme à 18h30.

Inscription

Vous pouvez réserver vos places pour une visite du RV Belgica ici.

Informations complémentaires

Étant donné que certaines parties de la RV Belgica offrent une liberté de mouvement limitée, il est déconseillé de porter des sacs à dos, des sacs de transport, etc. Les poussettes, les fauteuils roulants, etc. ne sont malheureusement pas autorisés à bord en raison de l’accès par une passerelle et des nombreux escaliers qu’il faut monter dans le navire. Veuillez tenir compte des nombreux escaliers si vous prévoyez de visiter le navire avec de jeunes enfants.

L’utilisation des transports publics est encouragée. Pour ceux qui viennent en voiture, il y a des possibilités de parking dans la zone entre la Sint-Theresiastraat et la Dukkeldamstraat (terrain vacant Stukwerkers, NO du site de l’événement de l’autre côté du Grootdok où le RV Belgica sera amarré), sur le terrain ‘Park & Ride Stad Gent’ (SE du site de l’événement le long de la Vliegtuiglaan) et sur le terrain ‘Park & Ride Muide’ (SO du site de l’événement, S du rond-point).

Suivez RV Belgica en ligne !

Facebook: https://www.facebook.com/HowBigIsBelgica.be/

Twitter: https://twitter.com/HowBigIsBelgica

Website @ RBINS: https://odnature.naturalsciences.be/belgica/en/

Website @ BELSPO: https://www.belspo.be/belspo/NewRV/index_en.stm

Le « week-end portes ouvertes » du RV Belgica est organisé par la Politique Scientifique fédérale (BELSPO), l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), l’opérateur privé Genavir, la Marine belge, North Sea Port, la Ville de Gand et l’Université de Gand, avec le soutien de la Police locale de Gand, de la Police de la navigation et de la Brigade de pompiers du Centre.

Symposium ‘RV BELGICA – A ship for the future’, 24 juin 2022, Gand

Le vendredi 24 juin 2022, le symposium « RV Belgica – A ship for the future » aura lieu dans l’Aula de l’Université de Gand (Campus Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gand ; 14h-18h30).

L’inscription est ouverte à toutes les personnes intéressées jusqu’au lundi 20 juin à 17h (dans la limite des places disponibles). Vous pouvez vous inscrire via ce lien.

Le symposium se déroulera en anglais.

Instructions de route: Anglais – Néerlandais

Programme (Anglais)

- 13h00 – 14h00 Registration

- 14h00 – 14h15 Welcome – Prof. dr. Mieke Van Herreweghe, Vice-Rector of Ghent University

- 14h15 – 15h30: Session 1

- 14u15 – 14u30 Prof. dr. Ann Vanreusel (UGent) “Future opportunities and challenges for marine life science research”

- 14h30 – 14h45 Prof. dr. David Van Rooij (UGent) “To boldly go where no one has gone before: geoscientific challenges for RV Belgica”

- 14h45 – 15h00 Dr. Patrick Roose (RBINS) “Science-based Marine Management: Practice and Future”

- 15h00 – 15h15: CPV Guy Schotte (RMA) “RV Belgica: A burden or an added value for Belgian Defence?”

- 15h15 – 15h45 Coffee break

- 15h45 – 16h40 Session 2

- 15h45 – 16h00 Dr. Lieven Naudts (RBINS) “RV Belgica: A ship for the future”

- 16h00 – 16h15 Dhr. Tom Nees (DEME) “Importance of RV Belgica for the Belgian offshore industry”

- 16h15 – 16h30 Panel discussion

- 16h30 – 16h40 Closing – Patricia Supply (General Director RBINS), representing Thomas Dermine, State Secretary for Science Policy, Recovery Program and Strategic Investments

- 16h40 – 18h30: Reception

Consultation publique: Demandes de concession pour l’extraction de sable et de gravier

Nieuwpoortse Handelsmaatschappij nv et DEME Building Materials NV ont soumis le 29 mars 2022 une demande pour la prolongation et une extension spatiale de leur concession pour l’extraction de sable et de gravier sur le plateau continental belge. L’exploitation du sable et gravier est soumise à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Les demandes de concession et le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, l’étude appropriée inclus, sont présentés ci-dessous (en néerlandais).

Demandes

Rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement

- EIE pour l’extraction de granulats marins dans la partie belge de la mer du Nord, 4 novembre 2020

- EIE pour l’extraction de granulats marins dans la partie belge de la mer du Nord : examen de l’évaluation appropriée, 28 mars 2022

Résultats des consultations (ajoutés lorsqu’ils sont disponibles)

- Objection 4Sea_15072022 (en néerlandais)

La période de consultation s’étend du 31 mai 2022 au 30 juin 2022.

Toutes les parties intéressées peuvent communiquer leur point de vue, leurs observations et leurs objections à Mme Brigitte Lauwaert par courrier ou e-mail jusqu’au 15 juillet 2022.

UGMM

À l’attention de Mme Brigitte Lauwaert

Rue Vautier 29

1000 Bruxelles

Combiner l’élevage d’huîtres et de laminaire sucrée avec la restauration des récifs d’huîtres dans les parcs éoliens offshore belges : résultats prometteurs du projet UNITED

L’utilisation multiple de l’espace marin est un instrument pour l’utilisation optimale de l’espace restreint sans dépasser la capacité de charge de l’écosystème. Dans la, relativement petite, partie belge de la mer du Nord, la recherche de telles possibilités d’utilisation multiple de l’espace marin devient de plus en plus nécessaire.

UNITED, un projet international de recherche et d’innovation cofinancé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne (en cours de 2020 à 2023), fait exactement cela. UNITED est l’acronyme de Multi-Use offshore platforms demoNstrators for boostIng cost-effecTive and Eco-friendly proDuction in sustainable marine activities, et vise à démontrer la viabilité d’utilisation multiple de l’espace marin grâce au développement de cinq projets pilotes dans l’environnement marin européen.

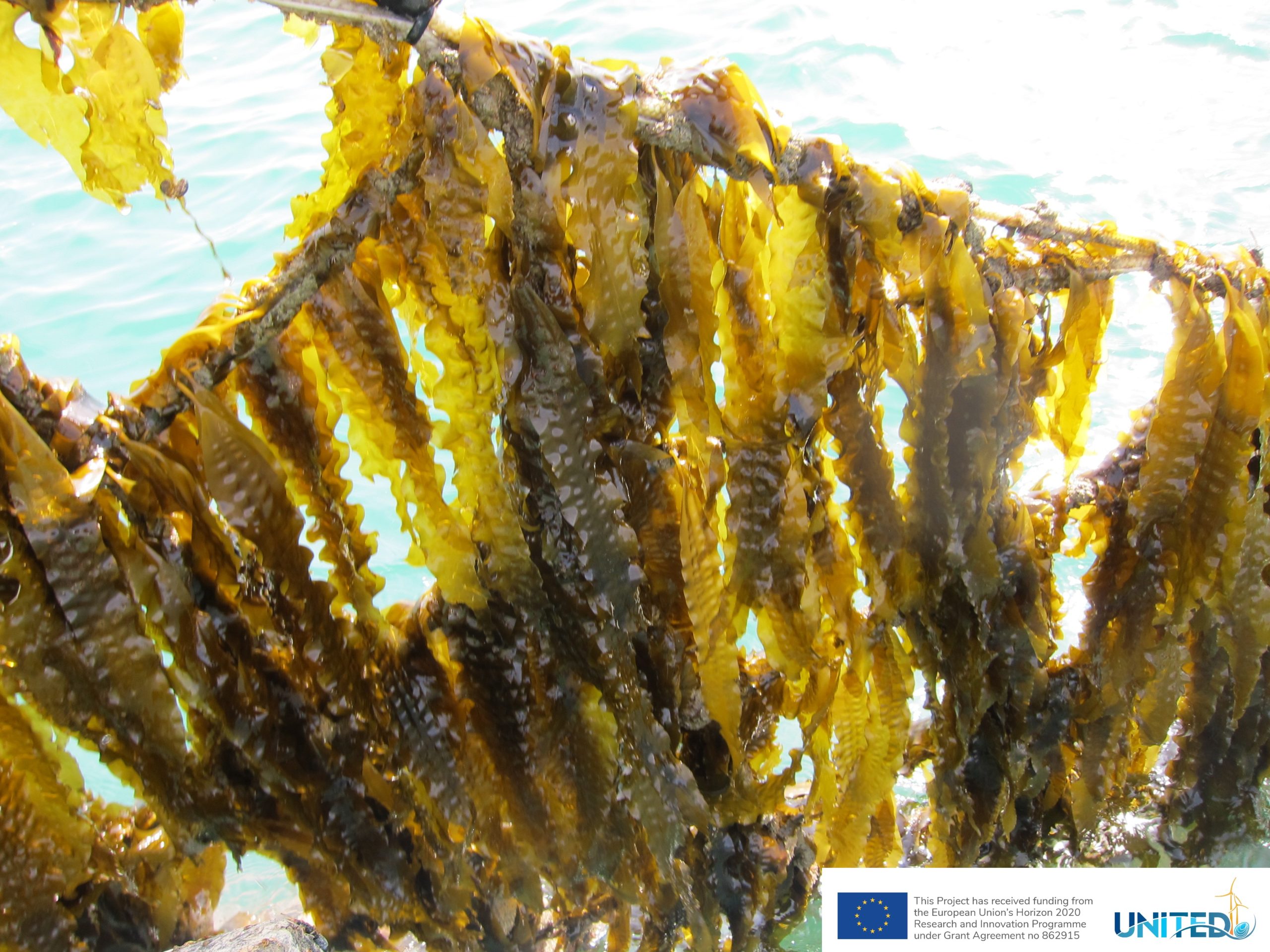

Au sein de UNITED, le projet pilote belge, combine l’aquaculture et la restauration écologique des récifs d’huîtres plates européennes (Ostrea edulis) avec la culture de laminaire sucrée (Saccharina latissima) dans un parc éolien offshore. UNITED est coordonné par l’Université de Gand, en partenariat avec Jan De Nul Group, Brevisco, Colruyt Group, Parkwind et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Avant d’aller au large, plusieurs matériaux et méthodes sont évalués à un site d’essai côtier (le « Westdiep », à 5 km au large de Nieuport, Belgique). Les techniques les plus prometteuses sont optimisées à le Westdiep avant de les appliquer au large.

Conditions de suivi idéales

Le printemps 2022 a commencé avec quelques beaux jours. Cela a permis aux partenaires du project de vérifier les filets à algues de 2e génération sur le site d’essai côtier (une première génération de filets a été testée en 2020-2021), et leur a également donné l’occasion d’organiser la première campagne de plongée scientifique en mer pour inspecter les structures de restauration des huîtres. Ces dernières sont des gabions, remplis de matériaux anti-affouillement, des fragments de coquilles et en partie aussi avec d’huîtres plates matures vivantes (Figure 1), et visent à identifier les substrats et les conditions les plus appropriés pour la colonisation des huîtres plates et la restauration des récifs. Les structures de restauration sont installées sur la couche anti-affouillement de plusieurs éoliennes au sein du parc offshore « Belwind ».

Sous la direction de plongée scientifique de Alain Norro (IRSNB), et grâce à la coordination de Parkwind, les structures de restauration ont été échantillonnées avec succès et amenées à bord pour une inspection plus poussée (Figures 2 et 3). L’échantillonnage a été en partie effectué à partir du nouveau navire de recherche RV Belgica, avec des laboratoires spacieux qui ont permis le traitement immédiat de certains des échantillons.

Des résultats prometteurs

Les équipes de l’IRSNB et l’Université de Gand (Artemia Reference Center, ARC) ont constaté le succès de la colonisation de jeunes huîtres plates sur les matériaux ajoutés (Figure 4), en nombres jamais observé auparavant dans la zone des parcs éoliens offshore. Une autre observation intéressante était la présence de vers polychètes tubifères (Sabellaria spinulosa, figure 5), capables de former des récifs dans certaines conditions. Bien qu’il ne s’agisse que de résultats à petite échelle, ils sont très prometteurs pour les futurs efforts de restauration des récifs biogéniques dans la partie belge de la mer du Nord.

En même temps, les équipes de l’Université de Gand (équipe de Phycologie) et Brevisco ont navigué avec le « Stream »” jusqu’au site d’essai de Westdiep pour vérifier les installations d’essai de la culture d’algues. Un des objectifs de cette culture est de déterminer la manière la plus pratique de cultiver les laminaires sucrées. Après la première récolte d’algues réussie en mai 2021, les chercheurs ont mis au point maintenant les meilleures pratiques pour optimiser la croissance des laminaires sucrées afin d’installer celles-ci lors de la prochaine saison de croissance (2022-2023) dans le parc éolien offshore. Pour cela, des laminaires sucrées juvéniles ont été disséminées sur différents substrats fileux selon différentes techniques. Ces derniers ont été installés dans le site de Westdiep en novembre 2021. Les laminaires sucrées juvéniles d’environ 1 cm de long ont considérablement grandi en hiver. Ils couvrent maintenant déjà une importante surface des substrats ensemencés (Figure 6), ce qui nous permet d’espérer une nouvelle récolte réussie en mai 2022.

Texte de Thomas Kerkhove (IRSNB), Jessica Knoop (Université de Gand-Phycologie) & Annelies M Declercq (Université de Gand-ARC).