Un groupe international de scientifiques a cartographié les « hotspots » de la biodiversité dans l’océan Austral autour de l’Antarctique. Pour ce faire, les chercheurs ont rassemblé les données sur les déplacements de 17 espèces de prédateurs, soit plus de 4 000 individus marqués électroniquement. Les animaux se rendent dans des endroits où ils trouvent de la nourriture. En analysant régulièrement des ensembles de données aussi importants, nous pouvons mieux protéger les écosystèmes vulnérables.

Dans un monde en rapide évolution, il est important de savoir quelles zones de notre planète doivent être protégées contre les menaces existantes, en évolution et futures. Il est difficile de l’établir objectivement dans les vastes océans, en particulier dans les régions les plus reculées, comme l’océan Austral autour de l’Antarrctique. Un article publié cette semaine dans la revue Nature (ainsi qu’un article correspondant dans la revue Scientific Data) décrit une nouvelle solution à ce problème : utiliser des données provenant d’oiseaux et de mammifères marins marqués électroniquement. Le portail de la biodiversité antarctique géré par l’IRSNB a été étroitement impliqué dans la collecte, le nettoyage et la normalisation des données.

La solution repose sur un principe simple : les animaux se rendent dans des endroits où ils trouvent de la nourriture. L’identification des zones de l’océan Austral où les prédateurs viennent le plus souvent nous indique donc aussi où se trouvent leurs proies. Les baleines à bosse et les manchots, par exemple, vont dans des endroits où ils peuvent se nourrir de krill, tandis que les éléphants de mer et les albatros vont dans des endroits où ils peuvent trouver des poissons, des calmars ou d’autres proies. Si tous ces prédateurs et leurs différentes proies se trouvent au même endroit, alors cette zone présente à la fois une grande diversité d’espèces et de grands nombres par espèces. Cette zone est donc d’une grande importance écologique.

Unir les forces antarctiques

Le projet a été mené par le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), avec le soutien du Centre de Synthèse et d’Analyse sur la Biodiversité, France, WWF/Royaume-Uni et de nombreux autres partenaires.

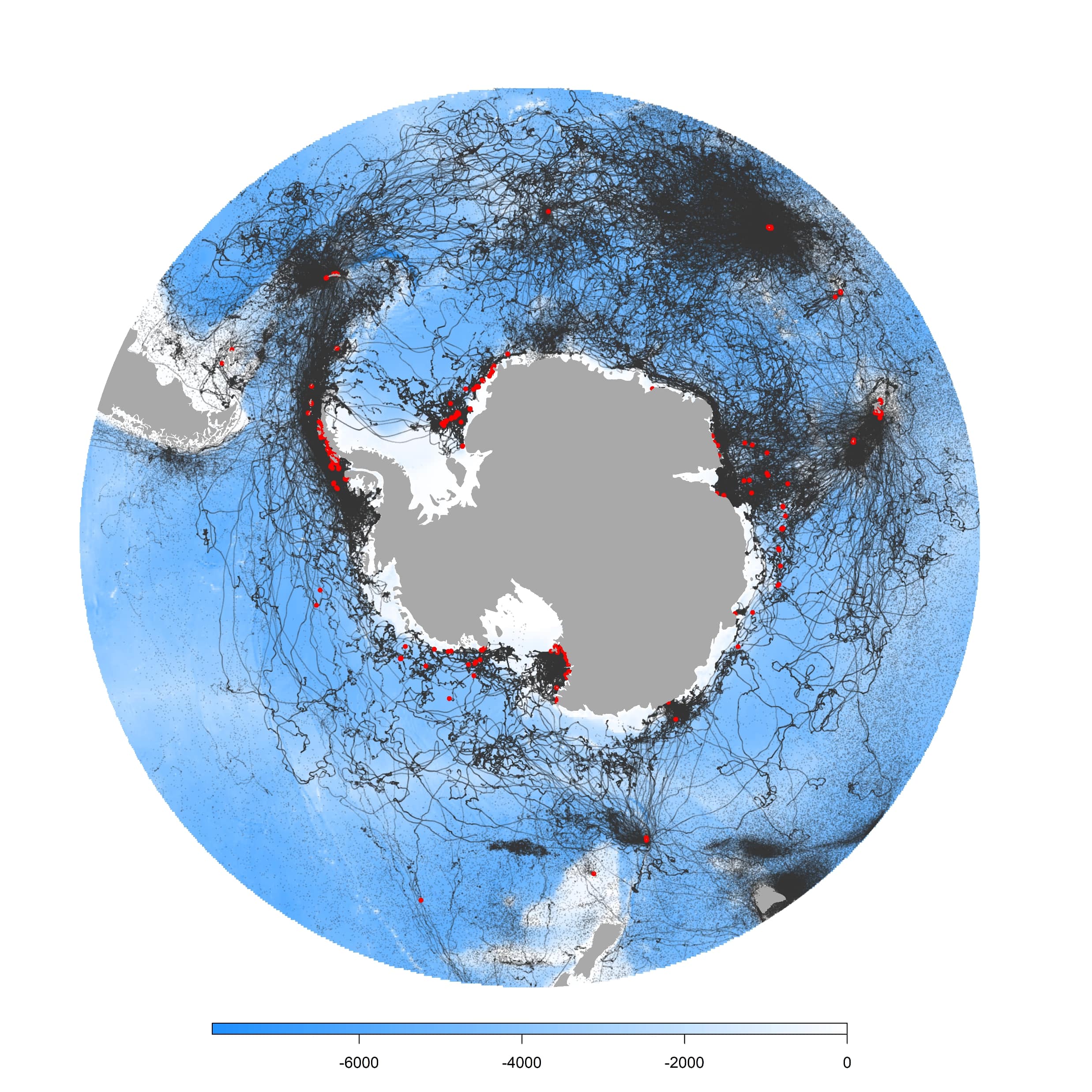

Le SCAR a utilisé son vaste réseau de chercheurs antarctiques pour collecter les données existantes sur les prédateurs dans l’océan Austral. Le résultat : une énorme base de données contenant les mouvements de plus de 4000 prédateurs de 17 espèces différentes, recueillies par plus de 70 scientifiques dans 12 programmes nationaux de l’Antarctique. « Le portail du SCAR sur la biodiversité en Antarctique, géré par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), a été étroitement impliqué dans la collecte, le nettoyage et la normalisation de ces données », déclare le Dr Anton Van de Putte, chercheur de l’IRSNB, qui est co-auteur des articles. Il est représentant scientifique belge du SCAR et de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR).

Cette impressionnante base de données ne reflète pas toutes les activités des prédateurs dans l’océan Austral, car il est impossible de suivre toutes les colonies de chaque espèce. « Pour y remédier, des modèles statistiques sophistiqués ont été utilisés pour prédire les mouvements de toutes les colonies connues de chacune des 17 espèces de prédateurs dans l’océan Austral. Ces prévisions ont été combinées pour créer une carte intégrée des zones utilisées par de nombreux prédateurs différents ayant des besoins différents en matière de proies » ajoute Van de Putte.

Zones actuelles et futures d’importance écologique significative

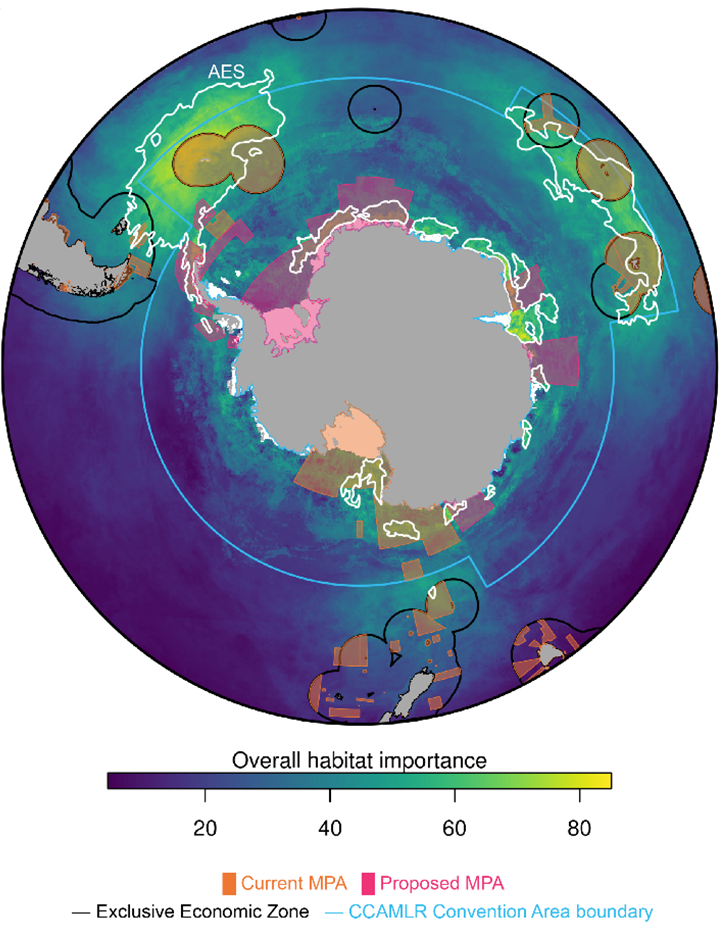

Les plus importantes de ces zones — des zones d’importance écologique significative — sont réparties sur le plateau continental de l’Antarctique et dans deux grandes régions océaniques, l’une s’étendant de la péninsule Antarctique à l’arc Scotia, et l’autre entourant les îles subantarctiques dans le secteur indien de l’océan Austral.

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont essentielles dans la boîte à outils de la conservation. Les AMP existantes et proposées se trouvent généralement dans des zones d’importance écologique significative, ce qui laisse supposer qu’elles se trouvent actuellement aux bons endroits. Toutefois, lorsque les projections de la modélisation climatique prennent en compte la manière dont les sites comportant des habitats importants pourraient se déplacer d’ici 2100, les AMP existantes avec leurs limites fixes pourraient ne pas continuer à chevaucher les futurs habitats importants. La gestion dynamique des AMP, mise à jour au fil du temps en réponse aux changements constants, est donc nécessaire pour continuer à protéger les écosystèmes de l’océan Austral et leurs ressources contre la demande croissante de ressources par les générations actuelles et futures.

Van de Putte : « Ce type de recherche souligne l’importance de la coopération internationale et du partage des données scientifiques. Ce n’est qu’en combinant et en analysant les données ensemble que nous pourrons atteindre ces résultats. Je veux continuer à rendre nos conclusions disponibles et ainsi contribuer à la préservation des écosystèmes uniques de l’Antarctique. »

Regardez la vidéo timelapse des données : youtu.be/BUgYD1dQwBI