28 juin 2023 – Trois faits, deux à venir ! Comme si la benne Van Veen, le carottier à boîte et le carottier GEMAX ne fournissent pas déjà à l’équipe DEHEAT suffisamment d’échantillons de sédiments pour mieux comprendre le fond marin de Hvalfjördur et les processus biogéochimiques qui s’y déroulent, les scientifiques envoient deux autres types d’appareils au fond de l’eau pour collecter encore plus de sédiments.

La première est le « long carottier à gravité« , qui se compose essentiellement d’une foreuse étroite de 3 m dans laquelle est inséré un tube d’échantillonnage – ou de deux foreuses et tubes de ce type, totalisant 6 m – et d’un poids énorme pour enfoncer la foreuse dans le fond marin (d’où le terme « carottier à gravité »). De cette manière, des couches de sédiments beaucoup plus profondes sont coupées qu’avec les autres techniques, où plus c’est profond, plus c’est vieux. Les longues carottes permettent de reconstituer l’histoire sédimentologique du fond marin et de dévoiler de nombreux secrets du passé. Dans le cas de DEHEAT et des biogéochimistes à bord, l’accent est mis sur l’évolution de l’altération des silicates au fil du temps et sur le lien entre les changements historiques et les processus climatiques.

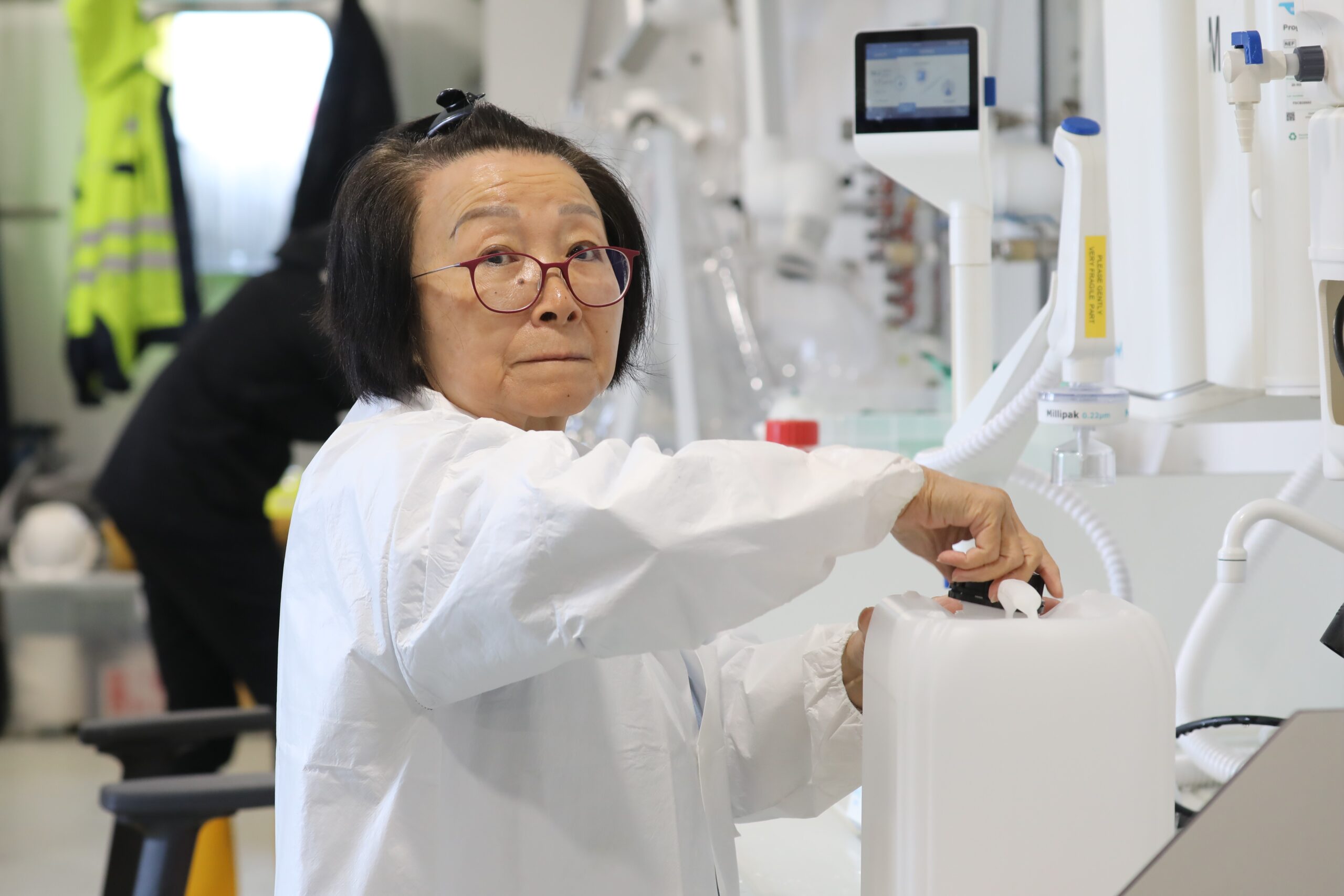

Christian März, professeur de géologie générale à l’université de Bonn, en Allemagne, s’intéresse plus particulièrement à la partie profonde des sédiments et s’appuie donc sur les longues carottes. En les étudiant, il peut déterminer comment la composition des sédiments a changé au fil du temps et comment ces changements ont affecté le cycle des éléments essentiels tels que le carbone, les métaux et les nutriments dans les fonds marins. L’étude des environnements passés à partir des données sédimentaires permet également de déduire des signaux de changement climatique.

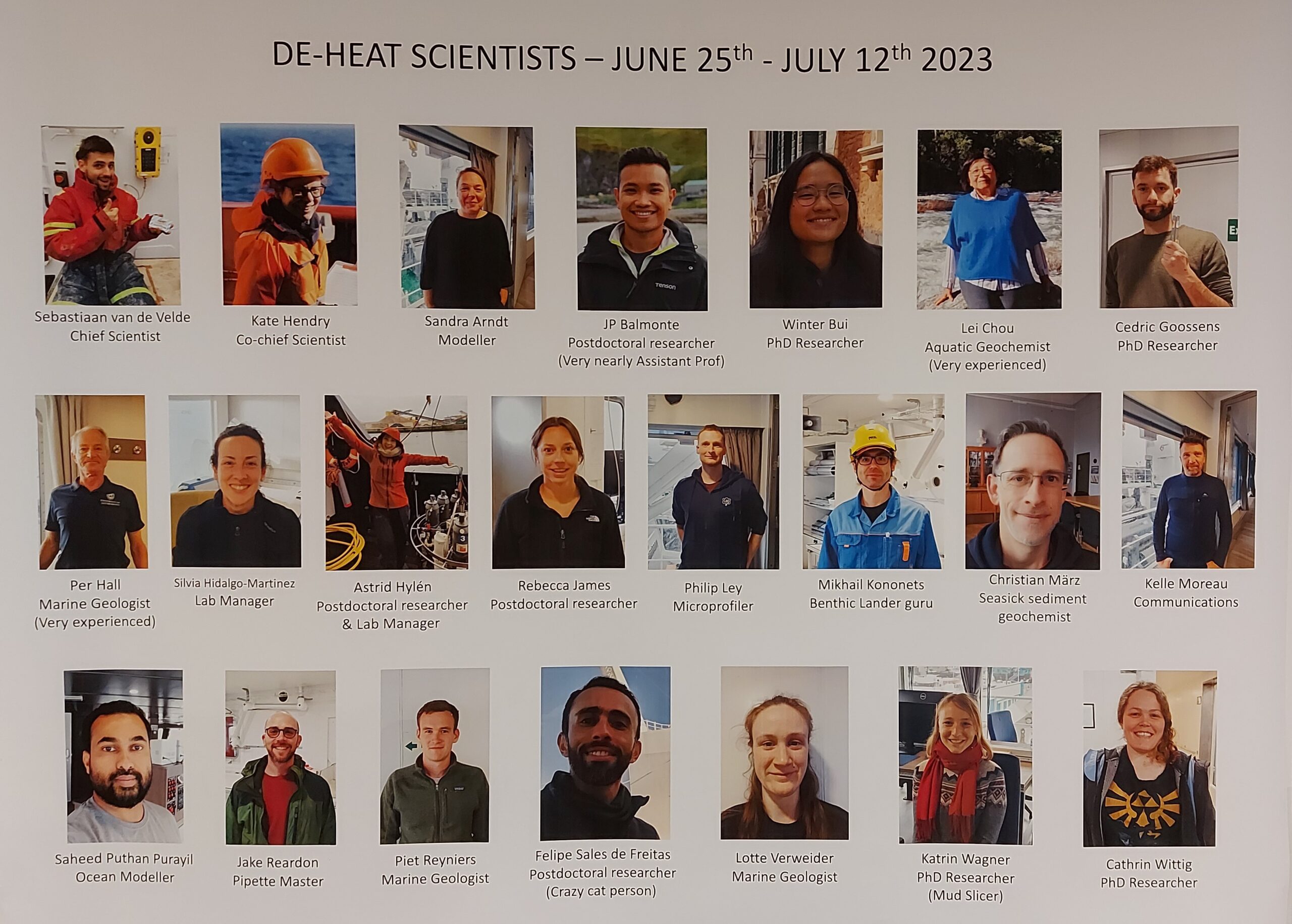

« Il est également passionnant d’approfondir le thème de l’altération des silicates, un sujet nouveau et très actuel en raison de la nécessité d’arrêter et d’inverser le réchauffement climatique. Ce lien nous a permis, à ma collègue Katrin Wagner et à moi-même, de participer à l’expédition avec le RV Belgica en Islande en tant que partenaires du projet DEHEAT. À ce titre, nous mettons notre expertise au service de nos recherches et de celles de DEHEAT », explique Christian.

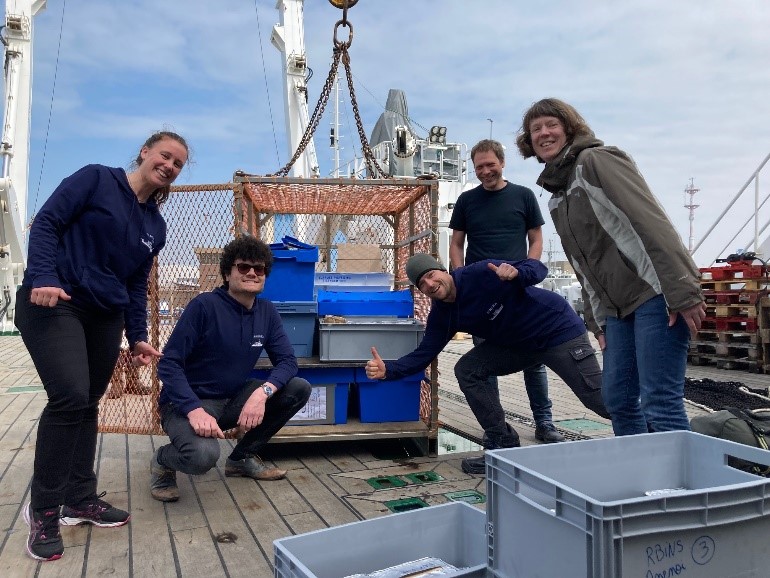

Cependant, le déploiement et la récupération du long carottier à gravité sont loin d’être faciles. Et une fois dans l’eau, l’échantillonnage du fond ne s’avère pas facile non plus. Le RV Belgica, polyvalent et interdisciplinaire, n’est pas parfaitement équipé pour ce type d’échantillonnage. Il faut beaucoup d’inventivité et une compréhension progressive pour réussir la procédure, mais l’équipage très motivé y parvient et livre régulièrement des « longues carottes » utiles aux scientifiques.

Christian : « Le long carottier à gravité ne peut pas être déployé sur les côtés du RV Belgica, il faut donc le faire à partir de la poupe. Si la houle fait que l’amplitude du mouvement de la poupe dépasse la précision avec laquelle la position du carottier par rapport à la profondeur du fond marin est connue, il est presque impossible d’appliquer cette méthode avec succès. Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois, mais grâce à l’équipage, on finit par obtenir de bonnes carottes ». Il ajoute en riant : « C’est pourquoi j’aime tant travailler dans le centre de l’Arctique. Là, la glace empêche le navire de bouger et nous pouvons travailler avec plus de précision ».

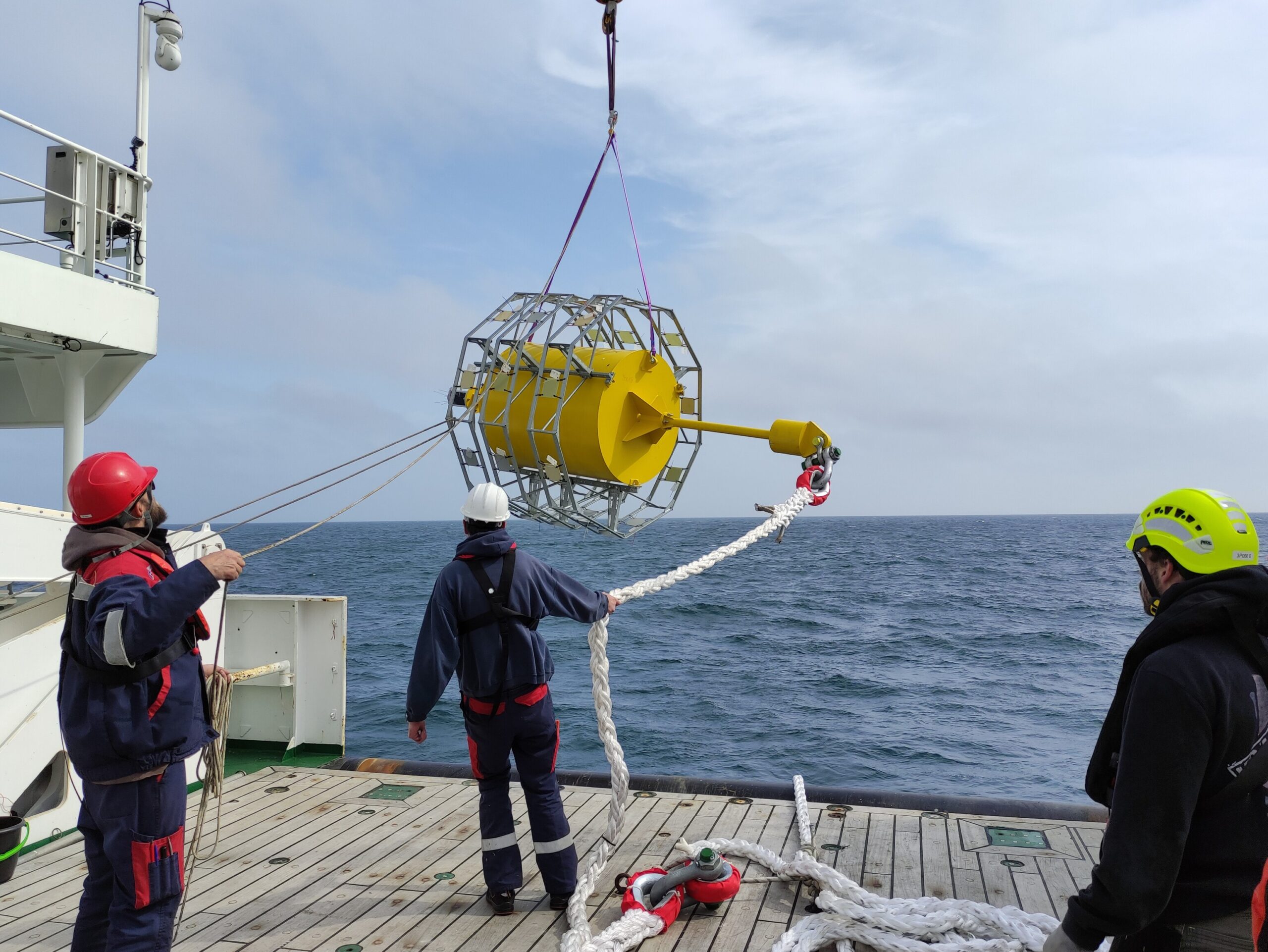

Enfin, il existe un cinquième moyen de remonter les sédiments à la surface lors de la campagne DEHEAT : l’atterrisseur benthique. Cependant, il serait irrespectueux de considérer cet appareil comme une simple prise de sédiment. Après tout, l’atterrisseur fait bien plus que cela. Il s’agit d’une plate-forme envoyée dans les profondeurs pour prendre des mesures sur le fond marin lui-même, équipée de ce que l’on appelle des « chambres de flux benthiques » qui mesurent le flux de substances entre le fond marin et l’eau qui le surplombe. L’atterrisseur reste sur le fond marin pendant un ou plusieurs jours, tandis que les scientifiques de DEHEAT, dans une autre station, prélèvent des échantillons et effectuent les actions préprogrammées, tout en stockant les données résultantes dans un enregistreur de données alimenté par une batterie.

L’atterrisseur benthique utilisé lors de l’expédition DEHEAT appartient à l’Université de Göteborg, Suède, qui emploie un véritable gourou de l’atterrisseur benthique en la personne de Mikhael Kononets. Il est presque inconcevable que l’atterrisseur soit déployé sans la présence de Mikhael pour superviser l’opération. L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique a donc conclu un contrat avec lui pour la durée de l’aventure du RV Belgica en Islande, ainsi que pour l’expédition suivante au Groenland. Il a embarqué à Galway, en Irlande, et a été constamment impliqué dans l’atterrisseur pendant le voyage vers l’Islande et pendant le séjour de deux jours à Reykjavik. Mikhael et l’atterrisseur semblent liés et il n’a même pas posé le pied sur le sol islandais, mais il s’est occupé de veiller à ce que l’atterrisseur soit parfaitement prêt pour ses fonctions à bord du RV Belgica. « C’est juste du béton, c’est partout pareil, n’est-ce pas ? » plaisante-t-il.

Le déploiement de l’atterrisseur depuis le RV Belgica, et surtout son retour à bord, demandent un certain travail. Mikhael explique comment cela fonctionne : « Ce n’est pas tant le déploiement de l’atterrisseur qui pose problème. Il peut être soulevé par-dessus bord, puis le ballast le fait couler au fond de la mer. De vieux rails de chemin de fer, donnés par la société suédoise Stena Recycling, sont utilisés comme ballast dans ce cas. Une fois que l’atterrisseur a fait son travail, nous activons le mécanisme de libération à l’aide d’un signal acoustique via un hydrophone, après quoi les compartiments remplis de polystyrène le font remonter à la surface. Les spores sont laissées sur place, ce qui n’est pas un problème car la production primaire en mer est limitée par la disponibilité du fer ».

Ce n’est qu’ensuite que le plus dur commence : ramener l’atterrisseur à bord. Mikhael : « Nous devons d’abord repérer l’atterrisseur flottant. En général, nous connaissons très précisément sa position, mais si nous ne pouvons pas le voir tout de suite – en raison de l’action des vagues, par exemple – nous pouvons utiliser un simple signal radio pour déterminer dans quelle direction chercher. Une fois trouvé, l’atterrisseur est alors soigneusement remorqué à l’aide d’un RHIB (bateau pneumatique à coque rigide) jusqu’à la poupe du RV Belgica, d’où il peut être hissé à bord. Le temps qui s’écoule entre l’appel de l’atterrisseur et sa remontée dans la colonne d’eau peut parfois être éprouvant pour les nerfs… Après tout, il y a déjà eu des cas d’atterrisseurs perdus à jamais… ».

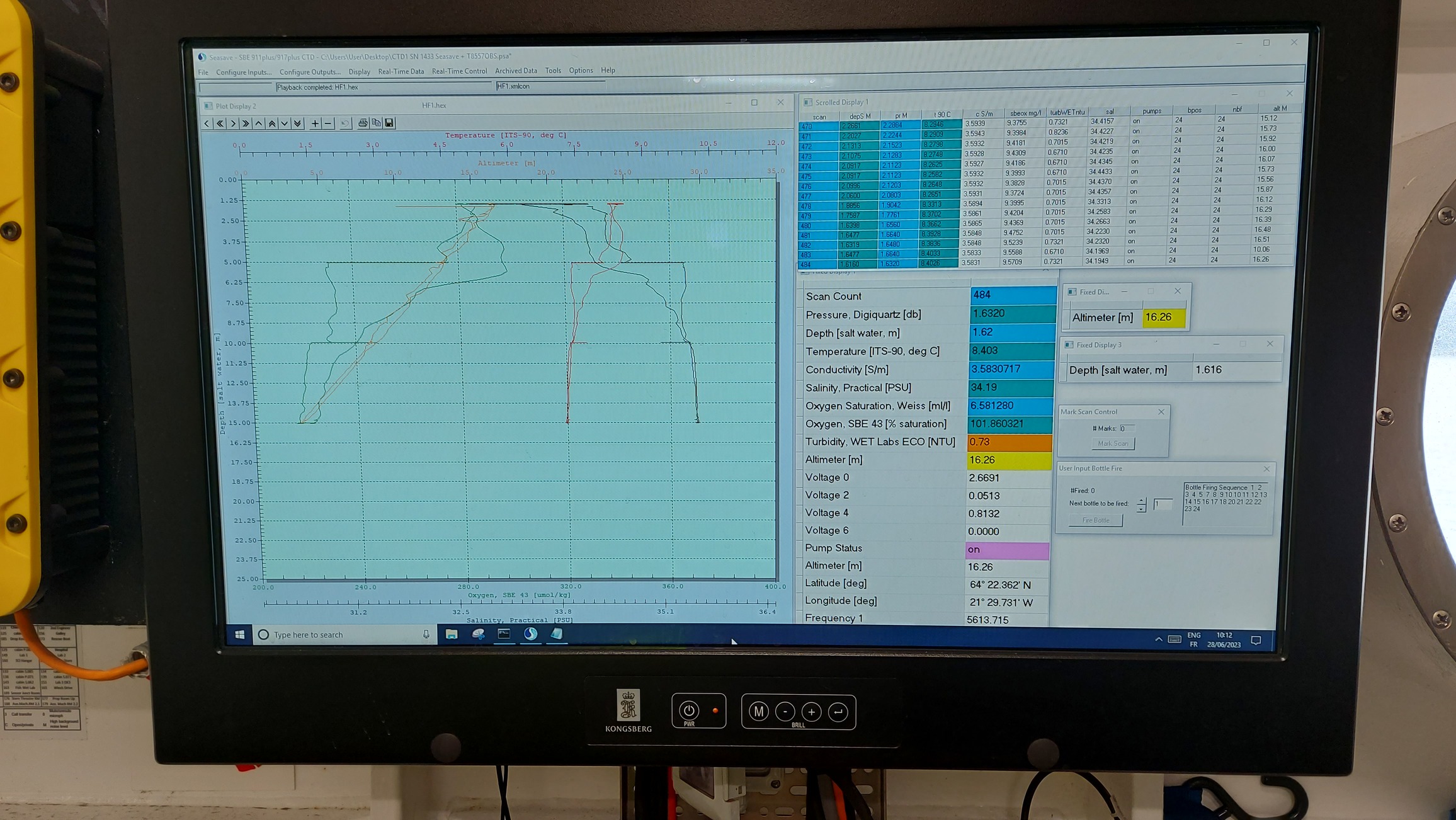

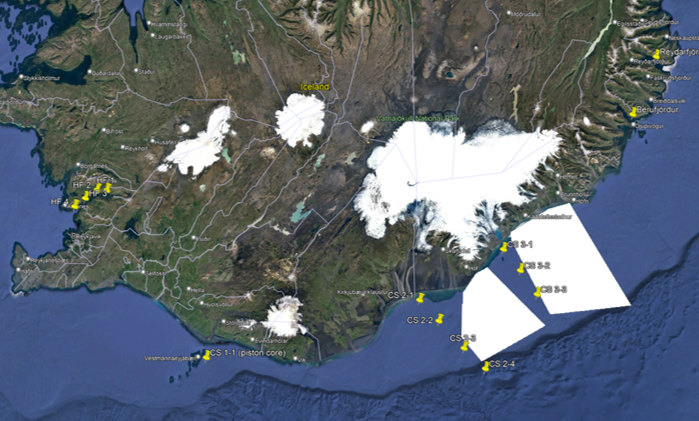

Pour mettre à l’eau cette grande variété de matériel d’échantillonnage, pour l’échantillonnage proprement dit de la colonne d’eau et du fond, et pour récupérer le matériel, il est évidemment très important que la plate-forme sur laquelle se déroulent ces opérations soit très stable et reste très précise sur place. Le RV Belgica est en effet un navire très stable, mais le vent et l’action des vagues sont également importants et on dépend aussi de la houle. Pour la seconde, le système de positionnement dynamique entre en jeu. Le positionnement dynamique est un système contrôlé par ordinateur qui maintient automatiquement la position et la trajectoire d’un navire en utilisant ses propres hélices et propulseurs. L’équipe DEHEAT est comblée : tous les échantillonnages se déroulent comme prévu à Hvalfjördur grâce à des conditions favorables et au positionnement dynamique du RV Belgica. Croisons les doigts pour qu’il en soit de même plus tard sur le plateau continental.

Ne vous méprenez pas, les techniques d’échantillonnage du sol mentionnées ne sont pas seulement utilisées le jour où elles sont décrites dans ce blog, mais font partie de la routine quotidienne. Il en va de même pour le CTD dont nous avons parlé précédemment et pour de nombreuses opérations et analyses qui suivront.

Et le fjord ? Qui reste pittoresque !